1957年春天,成都天回山脚下一锄头挖出了个“表情包鼻祖”——这位东汉老哥头顶发髻歪戴小帽,额头皱纹深得能夹碎核桃,眼睛眯成两道月牙,嘴巴咧得仿佛刚听见隔壁县衙的八卦。他左手环抱扁鼓,右臂高举鼓槌,一条腿弯曲,一条腿蹬向前方,这动作难度比起瑜伽也不遑多让!

如今,这尊高仅56厘米的击鼓说唱俑稳坐中国国家博物馆“古代中国基本陈列”秦汉时期压轴位置,隔着玻璃仍能让人感受到他张扬的笑声——那举着鼓槌的胳膊,仿佛马上就要用力向鼓面一击,而后爆出今天最能炸场的梗。但若以为他仅仅是东汉的“搞笑担当”,那便小觑了他与他手中这面鼓的分量——大汉王朝的驼队在丝绸之路上打破国与国之间山川大漠的阻隔,民间巷陌的欢笑声早已跨越阶层与地域,成为大一统帝国最生动的注脚。

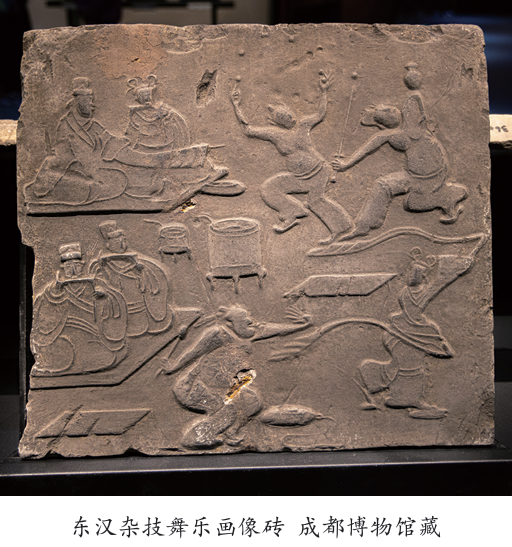

鼓点里的江湖:从文物看“东汉文艺圈

东汉人讲究“事死如事生”,但把喜剧演员塞进墓室的操作,可比陪葬兵马俑叛逆得多。汉武帝“罢黜百家”后,儒学成了庙堂之上的必修课,却也意外催生了江湖之远的狂欢。那些不能登大雅之堂的市井娱乐,竟在陪葬明器中拼出了一条血路。

天回山汉墓布局很有意思,说唱俑所在的墓室西南角,俨然是座微型娱乐综合体。左边庖厨俑的灶台仿佛还冒着热气,右边抚琴俑的指尖悬在弦上,后头侍者捧着的酒壶倾斜角度精准控制在45度——这分明是墓主人精心策划的“永生轰趴”。更耐人寻味的是,类似配置在洛阳烧沟、徐州狮子山等相距千里的汉墓中均有发现。巴蜀的陶土、中原的制陶工艺、楚地的乐舞元素,在说唱俑身上熔铸成标准化的欢乐符号。难怪《盐铁论》痛心疾首:“今民间雕琢不中之物,刻画玩好无用之器。”却不知这恰是大一统王朝最骄傲的勋章。

巴蜀人的幽默感在说唱俑身上体现得淋漓尽致。粗布短打裹着圆滚滚的肚皮,腰带松松垮垮挂在腹间赘肉上,十个脚趾放肆地张扬着,活脱脱市井艺人的“职业装”。东汉应劭笔下的“俳优”群体,此刻有了最鲜活的注脚——这些专业搞笑工作者,或许正是最早享受“文化统一红利”的群体。

江湖里的庙堂:从文物看东汉文艺的雅俗共赏

范仲淹曾在《岳阳楼记》中写下过“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”的句子,这句对仗极其工整的句子仿佛把“庙堂”与“江湖”对立起来了,而后作者能做的,就只剩下了“忧”——无论居庙堂之高还是处江湖之远,只能“忧”,这未免有些太沉重了。这是文人情怀,不能苛责。但在更广大的构成中国历史的群众中间,“忧”并非他们生活的主色调,这件击鼓说唱俑虽无名无姓,但他的表情、姿势、神态之中却展现出了与范仲淹截然不同的状态。当我们屏息凝神,似乎能听到这个俳优正在唱着“你说忧,莫说忧,且把闲愁收一收,帝王忙着帝王事,百姓忙着米面油,这边听完咱家唱,再看对面耍小猴,你还愁啥愁”。

这是一种可以向上兼容的文化,虽不入正统士大夫主流审美,甚至无人记载这些俳优究竟唱了些什么,但挡不住彼时世家勋贵喜爱。这种平民化的文化共鸣便是大一统国家中的一种雅俗共赏——风雅颂有之,俏皮话有之,二者互不相妨,各得其所。对比山东武氏祠画像石上峨冠博带的孔子像,说唱俑眯成缝的眼睛、堆满皱纹却慈祥的面容,构成了东汉审美的“阴阳两极”:一边是端肃的庙堂美学,一边是鲜活的市井趣味。前者撑起帝国的精神骨架,后者流淌着民间的气血。

更值得玩味的是说唱俑的“职业尊严”。虽然做着插科打诨的营生,但他高举鼓槌的右臂肌肉线条分明,挺直的脊背透着不容亵玩的庄重。这让人想起《汉书》记载的俳优传统:东方朔曾用段子劝谏汉武帝,郭舍人借笑话帮卫子夫解围。谁说娱乐不能载道?这些市井艺人的鼓点里,或许藏着“温柔劝谏”的古老智慧。

庙堂中的密码:文化繁荣不会是平地惊雷

俳优作为一个艺术群体,其具体起源已不可考,但击鼓说唱俑能够透露给我们一个信息:这个群体在汉代的巴蜀地区十分活跃。如按《华阳国志·蜀志》的记载,秦始皇一统六国也许为这个群体的大发展奠定了基础:“然秦惠文、始皇克定六国,辄徙其豪侠于蜀,资我丰土。家有盐铜之利,户专山川之材,居给人足,以富相尚。故工商致结驷连骑,豪族服王侯美衣,娶嫁设太牢之厨膳,归女有百两之徒车,送葬必高坟瓦椁,祭奠而羊豕夕牲……”由此可见,大一统王朝为巴蜀地区输送了大量人才,提供了全国性经济贸易往来的前提,而巴蜀地区的富商巨贾极重视生活品质,于是俳优群体适应着市场的需求逐渐兴盛起来。若再联想到商晚期巴蜀人已参与伐纣,广泛接触中原文化;秦时李冰做蜀守,推动了文化交融;西汉时丝绸之路打通,异域文化元素纷至沓来,我们不难想到游走四方的俳优艺人口中的唱词会有多么精彩。说唱俑的价值,恰在于他身处宏大叙事与微观生活的交叉点。他腰间别着皮鼓,耳中听过西域商队的驼铃,嘴里唱着巴蜀方言的段子,服务的或许是喝着中原美酒的豪强。当我们凝视说唱俑咧开的嘴角,看到的不仅是某个无名艺人的欢颜,更是一个帝国海纳百川的气度。那些曾经需要刀剑维系的地域差异,终于在笑声中消融;那些曾经筑起文化壁垒的方言沟壑,终被鼓点填平,这是“和而不同”的智慧。

击鼓说唱俑反映的另一个信息是丧葬这种严肃的事也开始走向个性化的道路。再向前追溯我们发现,陶俑的功能之前仿佛从未世俗过。从中国人关注丧葬文化开始至汉代,随葬俑的形象或文官或武官或仪仗或侍从,像说唱这种休闲活动很难与丧葬这样严肃的礼仪活动联系到一起。但生活在东汉中晚期的这位天回山墓葬的墓主人,就是要不走寻常路。

近2000年后,当我们在博物馆遇见这位东汉艺人,依然会心一笑的瞬间,便完成了一次跨越时空的文化认证。他的存在提醒着我们:真正的统一气象,不在于金戈铁马的征服,而在于江南皮鼓能奏响塞北曲调,在于洛阳贵胄会为蜀地段子拊掌大笑,在于每个平凡生命都能在时代的和声里,找到属于自己的欢快节拍。

那面陶土鼓仍在无声地震颤,敲击着我们对“统一”的重新理解——或许,所谓盛世,从不是万马齐喑的整齐划一,而是百花齐放的默契共鸣。正如这位击鼓说唱俑,用最放肆的笑容,为“大一统”写下最生动的注解:唯有让巷陌笑声与庙堂钟声交响,方成其大;唯有容得下市井欢腾,才称得起气象万千。