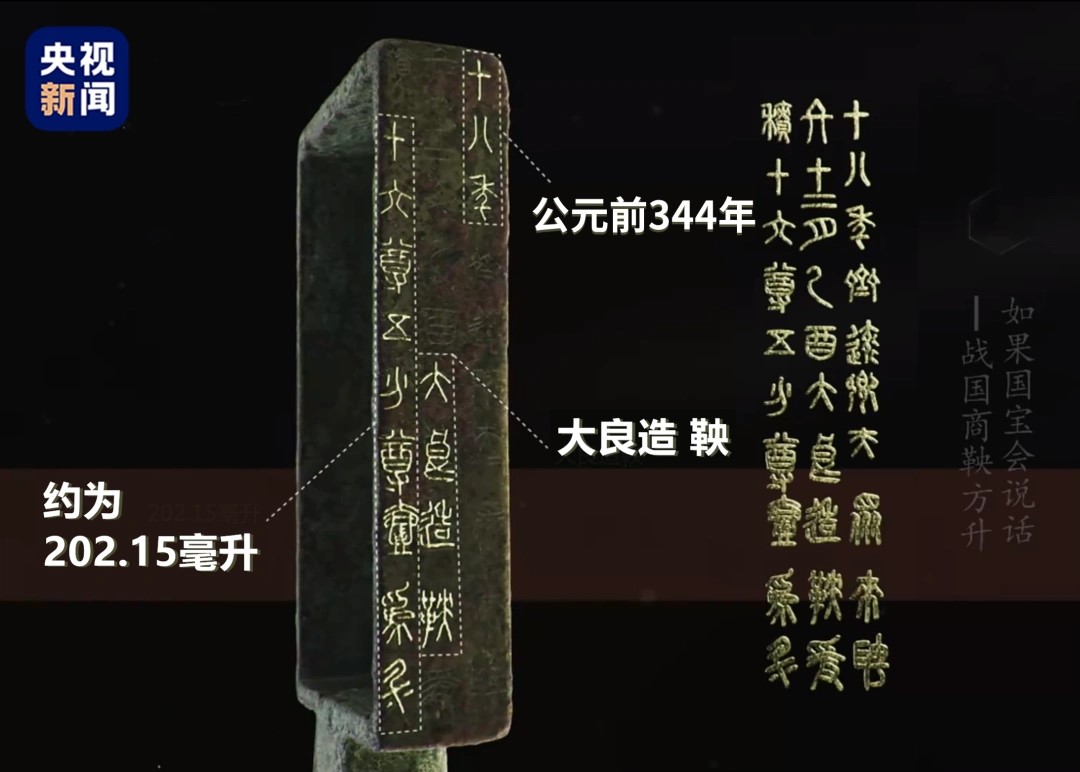

名称:战国商鞅方升

尺寸:全长18.7厘米,容积202.15毫升

收藏单位:上海博物馆

这个只有巴掌大的铜方盒,与秦始皇画像、大名鼎鼎的兵马俑一起出现在了中学历史课本上。它以小小的身躯,完成了“度量天下”的使命,自带“产品说明书”,从此,这就是“一升”。

商鞅方升虽然体量不大,颜值不高,可身上刻的两组铭文让它非同寻常。

图源:央视新闻

第一组在方升侧壁是“产品说明书”。生产时间:秦孝公十八年(公元前344年),设计和监制官员:商鞅 大良造(当时秦国最高官职),参数:一升,十六又五分之一立方寸(约为现在的202.15毫升),为当时度量衡标准器。

图源:央视新闻

第二组是方升底面的40字铭文,这是秦王政26年(前221年)的诏书。廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝。乃诏丞相状(隗状)、绾(王绾):法度量则不一歉(嫌)疑者,皆明一之。

商鞅方升底面

(图源:央视新闻)

大概意思就是,天下一统,人民安定,全国推行商鞅既定的标准,代替列国复杂的量制。

图源:央视新闻

两组铭文相距不到两厘米,却跨越120多年。从战国群雄到天下归一,从一国的标准到天下的标准,这些文字见证了中国历史走向的“决定性瞬间”。拒绝“大概齐”,商鞅变法让秦国一跃而起,秦朝实现“一升量天下”,基础则是战国时期秦国的商鞅变法。废井田,重农桑,实行郡县制,统一度量衡,这些举措使秦国在二十年间富国强兵,拥有了统一天下的强盛国力,

其中,统一度量衡是不可缺少的一环。最初,人们采用一些直观的方法进行度量,“布手知尺”“掬手成升”“迈步定亩”,双手一捧,就是一升,这种“大概齐”的方法显然很不精准,不要说各国之间,就是一国之内、各家各户差异都很大。

统一度量衡后,国家土地划分、产量计算、征税纳粮都能得到精准的保障,支撑起秦国兼并六国的征战,奠定了秦朝大一统的根基。正所谓“商君虽死,秦法未败”,虽然商鞅因变法失去了生命,但他监制的方升和他提出的法度一起,成为了大秦帝国的重器与基石。商鞅方升也成了这一阶段历史重要实物例证,作为“国家级标准”,商鞅方升是目前所见最早的采用科学方法的量器。其中蕴含的科学理念和标准观念一直持续至今,促进社会经济科技进步,创造越来越多的“中国高度”和“中国标准”。