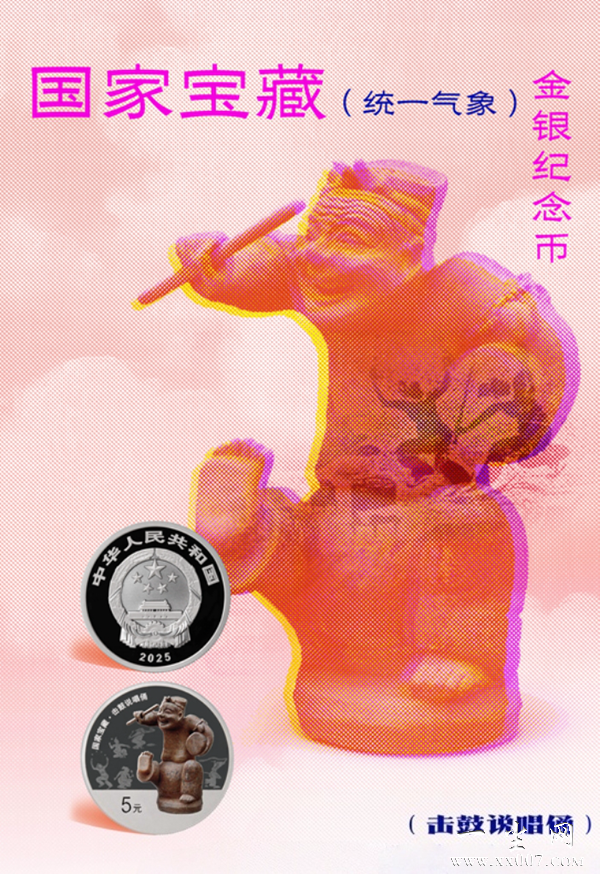

击鼓说唱陶俑

(图源:中国国家博物馆)

1957年,四川省成都市天回山东汉崖墓出土了一件造型独特的陶俑。他正在说唱表演,神态诙谐,动作夸张,尽情而陶醉。这尊“击鼓说唱俑”高56厘米,由泥质灰陶制成,通体施有彩绘,被誉为“汉代第一俑”。

时隔68年,这尊陶俑被镌刻在了国家宝藏(统一气象)15克圆形银质纪念币的背面。跨越千年时空,那憨态可掬的笑容,依然温暖而治愈。历经岁月洗礼,那欢快热烈的鼓点声,依然在耳畔回荡。

经由纪念币设计师整体构图和现代造币工艺再塑造,这件国家一级文物呈现出更多元审美色彩。细细品赏,不难发现,在方寸之间,在个体化塑造中,容纳了宏阔的历史与文化,讲述了东汉时期的社会生活、艺术成就和审美趣味,展现了中华民族传统文化的独特魅力,亮点纷呈:

其一,人物形象栩栩如生,活灵活现,呼之欲出。

击鼓说唱陶俑

(图源:中国国家博物馆)

击鼓说唱俑用写实手法刻画了一位正在说唱表演的艺人,细节极为细腻而丰富。他手执鼓槌欲击,身子微屈,蹲坐在地面上,右腿扬起,脚掌向上;他面部表情幽默,张口嘻笑,眯缝双眼,额前数道皱纹清晰可见;他的表演似已进入高潮,“得意”忘形,手舞足蹈,淋漓尽致。让人有身临现场之感,随之沉浸在欢乐的气氛中。

击鼓说唱俑代表了两汉雕塑的最高水平,而两汉雕塑艺术又是中国古典石刻艺术发展的第一个高峰期,后世的雕塑创作基础也是在这一时期基本奠定的。因而,在中国雕塑史上,击鼓说唱俑具有很高的艺术价值。同时,它也证明了早在东汉时期,说唱艺术已日臻成热并广泛流传于民间,是中国曲艺艺术发展史上的重要实物资料。

“说唱”是中国曲艺艺术的主要特征,其源于何时已无从考证,但汉代民间极为盛行说唱表演,汉代俳优以调谑、滑稽、讽刺的表演为主,他们往往即兴表演,边击鼓边歌唱。他们除了制造笑料,亦擅歌舞杂耍。做俳优的艺人,通常是侏儒,更增添了喜剧效果。

为最大程度还原雕塑的精髓,这枚银币背面主图案采用了浮雕制作和彩色喷绘工艺。浮雕工艺即在金属表面雕刻出凸起或凹陷的图案,形成立体效果,增加纪念币的观赏性。彩色喷绘工艺类似喷墨打印机打印纸张的过程,彩色油墨从喷头中喷出,直接喷射在纪念币表面指定区域上,该技术可在浮雕凹凸处实现全彩着色。在这两种工艺结合的“加持”下,说唱者从币面上“跳脱而出”,表情憨态十足、极其传神,伸头、耸肩等夸张动作惟妙惟肖。仿佛能听到他爽朗的大笑声,似乎也能想象出他正说唱的风趣内容。

其二,背景设计颇有匠心,与主体图案相得益彰,和谐统一。

围绕说唱俑的是汉代画像砖中的舞者及杂技人物,她们的姿态、方向与说唱俑形成动态呼应,生动再现了汉代乐舞杂技的热闹场景,富有浓厚民间气息和地方风貌,传递出蓬勃的生命力。

杂技盘舞画像砖 东汉

图源:成都博物馆

画像砖是一种有浅浮雕或阴线画像的砖,亦是中华文化的瑰宝。作为一种具有装饰意义的建筑构件,始于战国晚期,兴盛于汉代,广为流行在三国两晋南北朝时期。汉代画像砖在出土数量、砖块形制、画幅形式、题材内容及表现手法等方面,均丰富于其他时代,具有很高的史料价值和艺术价值,是研究中国古代社会生活和艺术发展的珍贵实物资料。汉代画像石乐舞百戏图中也经常可以看见一些身材粗短、上身赤裸和动作滑稽的表演者,也显示了俳优表演在当时的盛行,与出土的说唱俑互相印证。

画像砖的工艺手法多为印模压印法,部分图像是刻画出来的,其雕刻技法有阴线刻、浅浮雕两种。线刻细腻真切,有阴柔之丽;浮雕浑雄苍健,有阳刚之美。阴柔阳刚,体现了中国传统美的基本要素。

为更好地表现画像砖的艺术风格,这枚币采用了镜面底面,陶俑则采用了精细激光喷砂工艺,保留了原作的古朴韵味。镜面效果使币面具有了平整、光滑且纯净的质感,为图案呈现提供了简洁高雅的背景;精细激光喷砂工艺极为细腻,棕色和银色以及浅灰色互相映衬,既突出了人物雕刻,浑然有力,又平实自然,画风质朴。尤为难得的是,币面布局层次井然,疏密相间,动静结合,富有节奏感。

整体观之,从视觉而言,说唱俑为核心,迎面扑来;5个辅助人物呈环绕之势,徐徐入目;下半部三分之一的圆弧形留白,或许是表演的戏台,“无物”胜“有物”,令人浮想联翩。这种构图巧妙利用了图稿设计中的分割形式,将画面主体与背景分开,增强了美感和鉴赏层次。通过疏密布局,也增强了画面节奏感。这种构图也象征艺术表演中的观演互动,听众正兴致勃勃地欣赏出色表演,再现了汉代市井娱乐景象。

静静品读这枚币,也似穿越回了东汉。在经历了春秋战国“礼崩乐坏”后,在日常生活和在艺术创作中,都呈现出了更“世俗化”和更“享乐化”的倾向,音乐、舞蹈、美术等在那个时代都得到较大发展,也成为我们今天宝贵的文化财富。

静静品读这枚币,说唱俑的笑容也印在了心间。那纯粹而极富感染力的笑容,那嘴角几乎咧到耳朵的笑脸,让人感到发自内心的欢乐。这位俳优似忘却了处于社会底层的种种不易,他似乎不是在为谋生表演,而是在为生活欢唱。这份乐观与从容的心境,亦是珍贵的精神养分。