你以为邮政人只会送信送包裹

他们还是“跨界高手”

在贵州的直播间里

他是妙语连珠的“带货达人”

把深山里的苗家特产讲出千年文化

在云南的村寨中

她是“语言通”

哈尼族支局长还精通苗语、彝语

只为让沟通没有阻碍

在湖南的乡间小路上

他带着理发工具上门

变身大家喜爱的Tony老师

他们的身份是邮政员工

但又不止于邮政员工

他们身上的“隐藏技能”

不是与生俱来的天赋

而是“人民邮政为人民”初心的践行

今天

一起走近这三位邮政人

看看他们如何用“超能力”

让“邮政绿”更美更靓

在贵州邮政队伍中,有这样一位特别的员工——张徽云,粉丝们亲切地称他为“长毛哥”。他是黔东南苗族侗族自治州邮政分公司综合办公室的业务处理员,更是一位肩负“黔货出山”使命的助农先锋。

2024年,张徽云跟随邮政助农团队来到锦屏县火冲村——一个在地图上都难以找到的深山苗寨。村里多数为留守老人,他们守着世代耕种的土地,用粗糙的双手种出了晶莹饱满、香气四溢的稻米。可这满山的金黄,却因山路的阻隔,难以走出大山,老人们望着丰收的稻米,眼中满是无奈与期盼。

张徽云第一次见到李阿婆时,阿婆穿着朴素,眼神中透着拘谨与羞涩。当镜头对准她时,她紧张得不知所措,双手不停地搓着衣角。但听说张徽云能帮忙销售大米时,阿婆眼里流露出希冀与恳求,这刺痛了张徽云的心,那一刻,他意识到,镜头不应只为流量转动,它应肩负更伟大的使命。

回来后,张徽云开始钻研大米的特性,从品种到口感,从包装到物流……在无数个日夜的努力后,第一批大米成功走出大山,婆婆脸上绽放的笑容如冬日暖阳,瞬间照亮了他的心。

自此,张徽云毅然投身为助农主播。白天,乡镇集市、深山农家是他的“课堂”,他与农户促膝长谈,深入了解特产的生长环境、种植工艺等,认真钻研农产品的特性;夜晚,他化身勤奋的“学生”,泡在直播间反复琢磨话术,翻阅各类书籍,学习直播技巧。

不到3个月,原本在镜头前不善言辞的他变得侃侃而谈。在他的镜头下,每一件苗家特产不再只是商品,而是带着农户的故事、心血与期盼的独特苗家韵味。

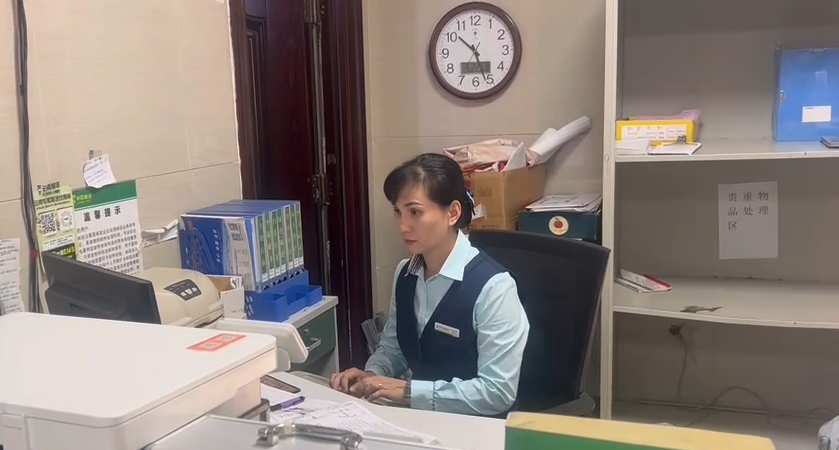

云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县是少数民族聚居地,很多村民不会讲汉语,语言障碍一度成为当地邮政服务的一大挑战。然而,老勐镇邮政职工余自芬主动学习四种少数民族语言,成功打破沟通壁垒,为群众提供贴心服务。

去年夏天,一位苗族妇女攥着精心缝制的刺绣裙子走进邮政所,焦急地用手比划着。原来,她想给在昆明读大学的女儿寄去亲手制作的苗族盛装,却因不会汉语无法填写快递单。刚外出回来的余自芬见状,立刻用流利的苗语询问:“阿孃,你是要寄给女儿吗?”妇女眼睛一亮,连连点头。余自芬一边帮她打包裙子,一边用苗语介绍快递时效和运费,还教她在包裹单上填写信息。临别时,苗族阿孃拉着她的手用苗语说:”咪彩(姑娘),你懂我们的话真好!”

让余自芬印象最深的是刚进入邮政工作后的一个雨天,一位傣族大爷冒雨冲进网点,颤抖着递上存折,当时大爷的老伴突发急病需住院,他因忘记密码导致无法取钱,在柜台前急得直跺脚。余自芬立刻用还不熟练的傣语安抚:“波陶(大爹),别慌,我们一起想办法。”她耐心引导大爷通过系统验证重置了密码。取到钱后,大爷用傣语反复念叨:“金旺(好人),你救了我家‘咩涛’(老伴)的命啊!”

从那以后,余自芬的本子上开始记录各族常用词汇和风俗禁忌。她发现,许多少数民族老人因语言障碍不敢尝试新业务。于是她主动学习当地常用的少数民族语言。“学语言不是任务,而是为了听懂乡亲们的心声。”余自芬常这样说。

清晨六点,湖南省衡阳市衡南县洪山镇的乡间小路上,一辆邮车准时出发。车厢里除了一摞摞邮件,还躺着一个装满理发工具的褪色邮包——这是投递员肖晓晖的“秘密武器”。15年邮路生涯中,他用一把推剪叩开千家心门,让“邮政绿”成为乡亲们心中最暖的底色。

“年轻时当过剃头匠,没想到这手艺在邮路上‘复活’了!”肖晓晖笑着回忆。刚加入邮政时,他只为谋份生计,直到遇见镇东头的盲人陈嗲嗲一家。看到老人蓬乱的头发,他翻出闲置多年的推剪。当银发簌簌落下,陈嗲嗲摸索着抓住他的手说:“晓晖啊,你这双手比亲崽还熨帖!”那一刻,他找到了比投递更深的牵挂。

此后,他的邮车变身“流动理发店”。邮路地图上悄悄标记着23位特殊客户:瘫痪的王大妈、独居的李大爷、留守的细伢子……“剃个头不过20分钟,他们笑得像过年一样。”15年来,这把推剪已服务超3800人次。

最让他意外的是,理发推剪竟成了业务“金钥匙”。如今,洪山镇九成老人都使用邮政寄递,肖晓晖个人年揽收量增长了47%。

夕阳西下,邮车驶过蜿蜒村道,那条连接心与心的邮路在暮色中愈发清晰。

这些“隐藏技能”

不是炫技

而是邮政人最朴实的浪漫

在你看得见或看不见的地方

中国邮政人始终在用心用情

守护每一份托付

传递每一份期待

你身边有没有这样的“宝藏邮政人”

快来评论区晒一晒

截至6月30日11:00

点赞前十名有精美奖品哦

来源:中国邮政报

策划:张巨睿

作者:龙吉桃、曾雨思、冉俊、肖旗隆

编辑:杨艳

校对:张晨昱