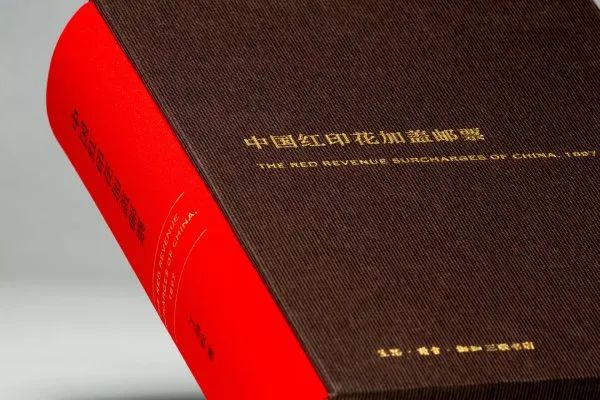

在中国2024亚洲国际集邮展览上,丁劲松先生的《中国红印花加盖邮票》荣获集邮文献类大金奖加特别奖。捧读这部煌煌邮学力作,蓦然想到美术大师徐悲鸿取自传统典籍《中庸》为中央美术学院所定校训。其言六字:“尽精微、致广大”。这是从感性到理性、从方法到价值深示艺术规律的简扼之论。

“尽精微”,说的是对于文化实体所施科学、准确、翔实、详尽的探研与考究,以现其涵。“致广大”则正应其涵,我悟解之“广”在于以广博知识及信息,拓开观察视野;言及的“大”当指入深向高揭示了所蕴之涵,以彰显所研载体的本质亦即价值。

《中国红印花加盖邮票》书著的砌筑,矗立在两个基础之上。

首先,历来中国红印花加盖邮票研究之成(本文以“红印花”一词概括红印花原票+红印花加盖邮票及衍生品类),始自民国时期。中国老一代集邮大家,诸如周今觉、郭植芳、马任全、王纪泽、陈志川、倪宣文、赵人龙等人在集藏“红印花”中多有深研建树。这期间,“繁多的邮刊屡刊红印花专文,使得红印花研究的体系架构基本完成,‘红学’根植入土”;到20世纪80、90年代随着“众多重要邮品从欧美回归华人收藏”,又有诸多深研“红学”的典籍面世,如黄光城《红印花小壹圆票存世考图鉴》《海关红印花原票流传考图鉴》,吴乐园《红印花加盖票邮票专集》,邹小亮《红印花邮票张号存世考》,以及台北中国古典邮票研究专刊编辑委员会编印的《红印花邮票》等,由此形成的浩繁学术成果体系,正是“红学”新研的基础。

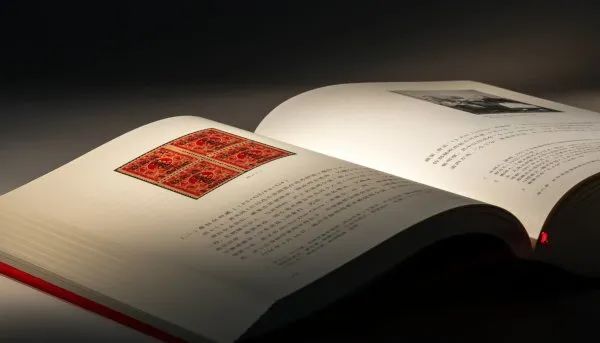

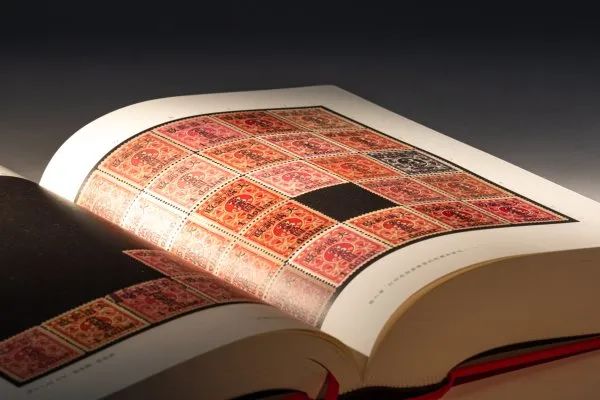

其二,作为资深集藏家和邮学者,丁劲松藏有完备的红印花加盖邮票之实物,拥有世界级孤品珍邮红印花小字“當壹圆”四方连、红印花小字當壹圆单枚新票及红印花原票、“小2分”绿色试样即“绿衣红娘”、“小4分”复盖、“當五圆”倒盖邮票、“小2分”倒盖兼复盖邮票等谓之“四宝”至“十宝”等罕品,以及各种珍贵的实寄封片。以实力如此雄厚的素材,编组出斩获国际大金奖、国家大奖、国际大奖、荣誉大奖等多个奖项的《中国1897年红印花加盖邮票》传统类别邮集,更表明他对于红印花加盖邮票的研究,系建筑在其第一手集藏实体的根基上,而绝非参照图录资料。伴随经年艰巨的集藏历程,配合多年编组邮集的深研,拥实物藏备大成,《中国红印花加盖邮票》才有了其他“红学”之著所不具的特征与优势,那就是在集藏与著述同步中彰显其位居该领域的权威性。

此著命名,采用国家邮政发行“邮资凭证”的正规称谓“中国红印花加盖邮票”。其间,涵盖4层精准概念:“中国”“国家邮政”“红印花”“加盖邮票”。全书9章25节73款100目,首先确立贯穿全书的主线,亦即揭示“红印花”产生的时代背景、国家性质和专业格局。

19世纪60年代到90年代,正是中国国门初开、西风东渐的时刻。各领域随着“洋务运动”透进西方先进科学的曙光,这是近代中国的时代大背景。1878年,引进西方通信规制的海关邮政率先发行中国第一枚“大龙”邮票,自此,中国古老邮驿的身影已渐行渐远。

1896年,是中国通信史上的重要一年。作者写道:“甲午战争的惨败,引发救亡图存的思潮大规模爆发,维新人士力求‘变法成天下之治’,邮政则成为拟呈的‘富国之法’之一。在地方大员和朝廷上层的关注下,包括‘创邮政’在内的时务筹划由此展开。翁同龢、李鸿藻、张之洞上呈奏折,将邮政从海关层级上升至国家范畴。”“大清邮政开办,筚路蓝缕、渡尽劫波的中国国家邮政终于登上历史舞台。”

在国门初启的时代帷幕下,应运而生的“邮资凭证”,首先以“加盖”这一邮政专业处理方式来实施,自小龙、万寿加盖邮票和红印花加盖邮票开始,中国走上了国家邮政的旅程。

如果说,邮学之研多为微观细察,那么,红印花加盖邮票的“尽精微”之叙,则首先以科学历史观聚焦“红印花”,从国家邮政视角透视其产生的时代。这是作者集藏和研究“红印花”的出发点和重要前提。

诚如黄孟复序言所写:“劲松认为,红印花加盖邮票是中国古典邮票的璀璨之星,在中国社会、经济发生巨变的今天,对中国古典邮票的搜集、整理和研究,中国人应当挺身而出。这套邮票可以成为深入探究那个时代的一个切入点,深挖下去,可从币制、印刷、交通乃至中外交流等领域收获新知。这样的收集研究具有社会历史文化价值,是值得的。我同意劲松的看法,钦佩他的眼界和气魄。集邮不仅要重视邮票本身,还要从邮票延伸开去,关注其背后宏阔的社会历史诸方面,更要理解和发掘其丰厚的文化底蕴。”

这部厚达千页的邮学力作揭示了“红印花”的价值:它构筑了世界珍邮的半壁江山,它尽显了中国古典邮票的粲然大观,它以方寸步履印下了中国近代史的足迹。书著首章“中国国家邮政的开办”,开宗明义从时代与国家邮政的高度,定位了不同以往“红学”研究的学术视野。

当然,作者也沿袭传统邮学规制,通过其拥有的齐全实物资料,对于“红印花”进行了多角度的严谨论证,以“尽精微”。面对不同认知与观点,作者释解谜团,做出鲜明论断。如采用红印花加盖缘由,是因为“这种类印花票,虽与清廷探寻开征印花税没有直接关系,但其性质具备印花税票的性质与功能”,并“可以分拆且有背胶”,这就“不难理解,为什么海关只把‘红印花’加盖成暂作邮票,而没有调用‘棕印花’”。红印花虽有“无关于邮”说辞,但书中对“母体”原票也从名称确定、版式特征、印刷张号等作了翔实考证。

邮学之研,包括邮政用度,邮票印制、流通、变异,邮藏留迹等。但对于邮票本体研究,如复组、流变、探微等则更具考证的科学性质。这部书以“小龙和万寿邮票的加盖改值”“‘红印花’的印制背景”“‘红印花’的印制”“‘红印花’的加盖与发售”“红印花加盖邮票的收藏和研究”“红印花加盖用品的发售与使用”等章节,对华邮瑰宝“红印花”作全方位的“阅微”深入论证。单“红印花加盖邮票的收藏和研究”就以三章8节,将其全套8个品类作翔实解析。其中,“小字‘當壹圆’是红印花邮票中最为重要的票品,华邮之象征,至为迷人。红印花小字‘當壹圆’的身世之谜,许久以来一直是集邮家津津乐道的话题之一”。书著对此以“源流辑考”27流程,加上“齿孔法辅助复组”,还原了这枚最珍罕加盖邮票的状貌及有序流传。

作为书著核心,这3章涉及红印花加盖邮票本体,初阅感受有四:

一是全面性。现存“红学”之作多从一个侧面或图录释解走进“红印花”。如“存世考”“流传考”或“字模特征”“张号”等局部之考及“邮票专集”展示等。这部书则从发行背景到邮票实体,从全貌形态及至前章所涉红印花原票及后章所叙发售与使用,展现至今对于“红印花”最新、最全面的解析。这部力作高屋建瓴全面而不是从侧面或一个部分走进“红印花”深处。书中可见“红印花”始末全部形态,阅读这部堪称“红印花”大全的典籍,则大开眼界。如此全面性的论说,为邮界“红学”的构筑增添了基础性的重要支撑。

二是权威性。红印花加盖邮票只区区8种,流通使用时间不过短短9个月,却是中国确立国家邮政的见证。这部书秉持这个重要思路,凸显出“红印花”本身的权威性。此外,在世界集藏界“红印花”又是珍品林立的“金字塔”,拥有是论说的重要根基,这就是砌筑了研探的权威性。书中写到丁劲松集藏“红印花”缘起:“1999年世界邮展期间,武警战士日夜站岗保护着红印花小字‘當壹圆’四方连和阔边大龙伍分银全张,重新勾起了我学童时的集邮热情。展览期间的8月24日,我花了13万元在北京中邮大地公司的邮品拍卖中,买下了一张红印花‘當伍圆’倒盖邮票,从此与红印花结定情缘,难分难舍。”20余年来,一句“我拥有”夯实了这本书从集藏出发的真实真知的可信度,甚至在图像的真切质感上,都透着“第一手”原始实物的认同,显示出探究和论述的权威性。

三是故事性。学术论著中也有“讲故事”的叙述方式。这是学术语境中的一种“叙述能力”,其实质是在叙述中有温度地娓娓道来,又言之有物地去讲述事实。“红印花”存世考和流传考本身,就是人与人之间的一种交往与互为助持。书中讲述的不少“故事”,特别是“红印花加盖小字当壹圆”四方连的流传,从费拉尔到周今觉、郭植芳、林文琰,直到现今拥有者丁劲松先生,其间浸透着中国珍邮从海外归来的深厚情愫。书著写道:当这个“东半球最罕贵之华邮”以2500两银从费拉尔流传到国人手中时,“周今觉感慨万千:这‘天下第一’华邮4个字,就不容我客气了”。再经几代人流传,“2010年4月1日,经国际亚洲(InterasiaAuctions,香港)舒耐特牵线,丁劲松和林文琰在香港进行邮票交接。时隔60载,华邮的象征——红印花小字‘當壹圆’四方连重回故里。历经无数困难,完成心愿后我感慨道:‘百年邮缘万念挂,祖国山河一片红。’”这个世纪流传历程,满蕴爱国温度,既是生动的集藏故事,也是启迪人生价值观的美好情怀。在学术著作中,于相对枯燥的专业化论说中加入以严谨史实为据的事件过程,也就是“故事”;这是作者独有的亲历,也是创新型学术“叙述能力”的一个体现,并形成这部书可读性的独特优势。

四是引领性。自民国时兴起的邮学研究,大多沿袭传统考据的思维模式,多从微观细节的实证及比较辨识出实物原貌,并以此框定其社会的、文化的及邮品自身的价值。这书则拓开思路,从中国首开国家邮政引进西方文明的实体出发,透视鸦片战争以来中国洋务运动的时代风向。将小小8枚红印花加盖邮票置于时代大背景中,不但提升了邮票本身的价值,而且还原了生成邮票的时代史实。这个叙说从宏观出发,落点在邮政邮票集邮这个实点上。在邮学研究上,这部书著具有引领性:定位宏观基点,却避免宏观叙事而“尽精微”。于是,还原历史又不流于脱邮的泛泛空论,正具引领性的广义启迪:“师古而不泥古,终成创新之佳作”。

在20世纪初叶兴起的中国红印花加盖邮票研究的潮流中,丁劲松新著不仅思路新颖,而且全面展陈“红印花”诸多新信息,特别是末章“红印花加盖用品的发售与使用”图示并解析短短9个月“红印花”在邮政流通中的运用,更与前章“‘红印花’的印制背景”相呼应,强化了此票在国家邮政初建之时的社会作用。

在科学历史观的定位下,将“红印花”这一古老文化现象,作全面、系统、有实物、有考据的学术性论说;从原票、加盖样票、加盖通用票到寄递流通的实寄封等,书著以论说与直观的图文并茂方式,透过邮政记录了一段中国近代史。作为新“红学”的一部力作,获此大奖,实至名归。

回到徐悲鸿大师所青睐的那句精辟之论“尽精微、致广大”。在“红印花”这个具象实体上,从集藏和邮学两个角度“尽精微”的严谨探究,方使方寸邮花透视时代、社会、国家及初萌的邮政行业实体,达到“致广”“致大”。

“红印花”只8枚,通行仅9个月,无论“四宝”或“十宝”,皆“与宝不离不弃”。它是中国古典邮票的精粹,是中华文化的宝贵遗产。面对集藏家、邮学者丁劲松这部《中国红印花加盖邮票》,于“尽精微、致广大”之后还可加3个字,那就是“达深涵”。因为,这部书承袭先作却又以创新思维作了科学、全面、系统的“红学”新论,对于当下集邮学术研究堪为引领性的借鉴。初阅此作似可将题旨衍生,曰:“尽精微、致广大、达深涵。”

作者:李近朱