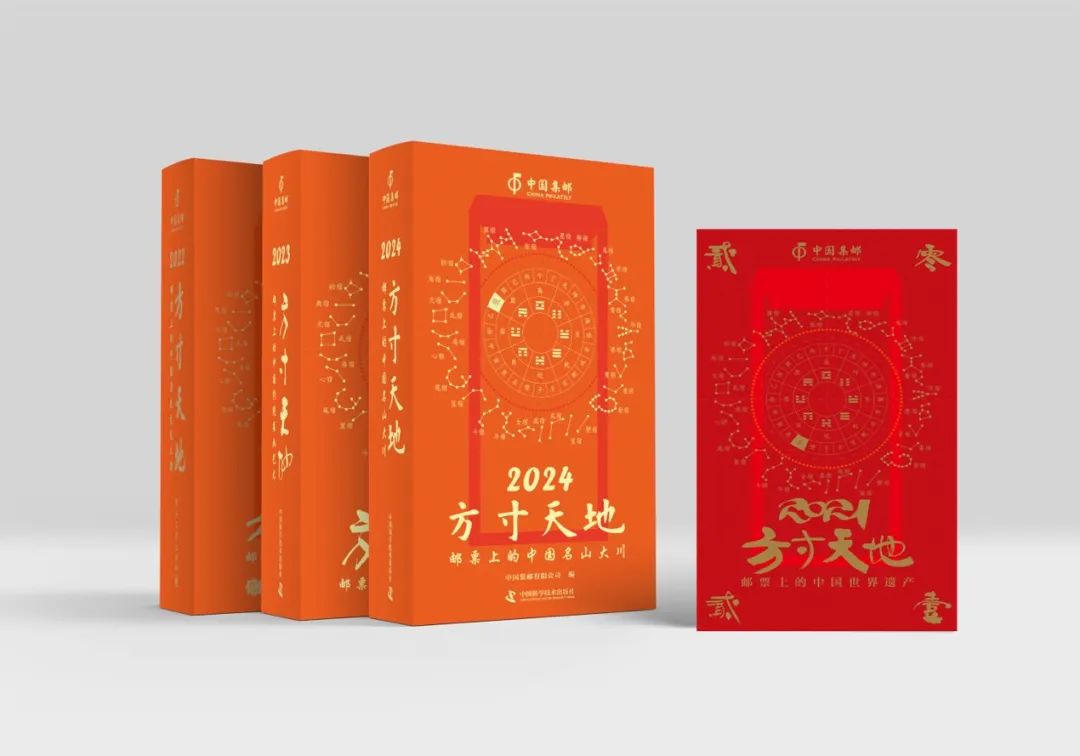

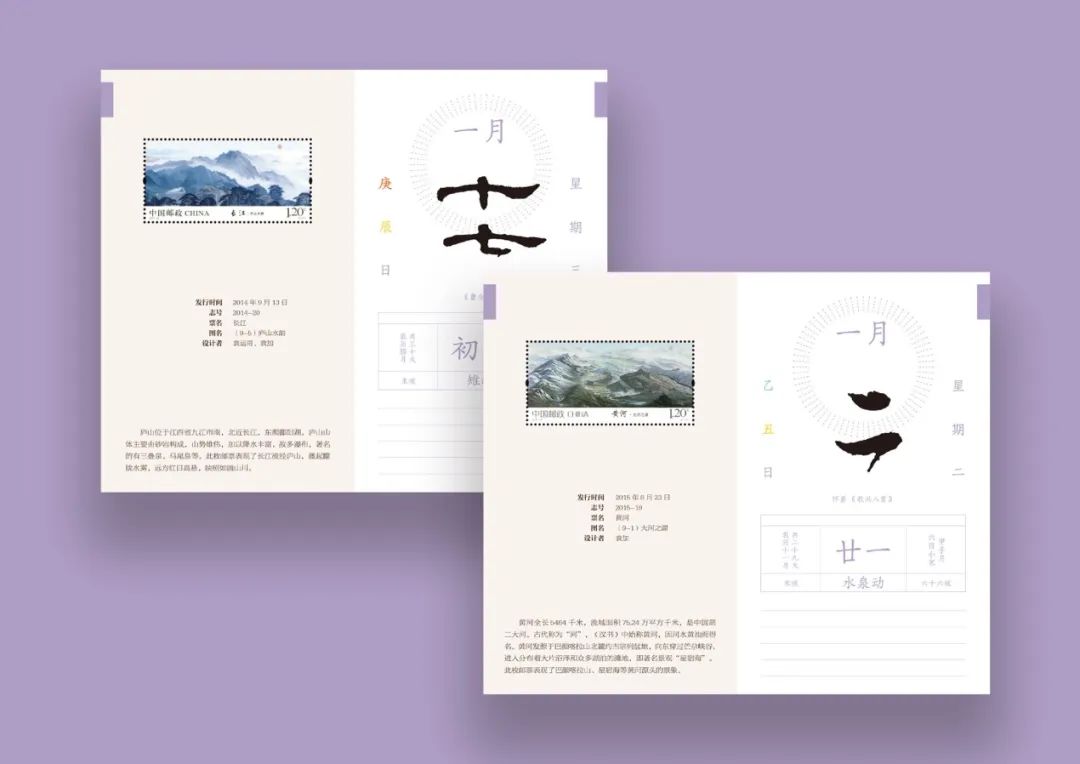

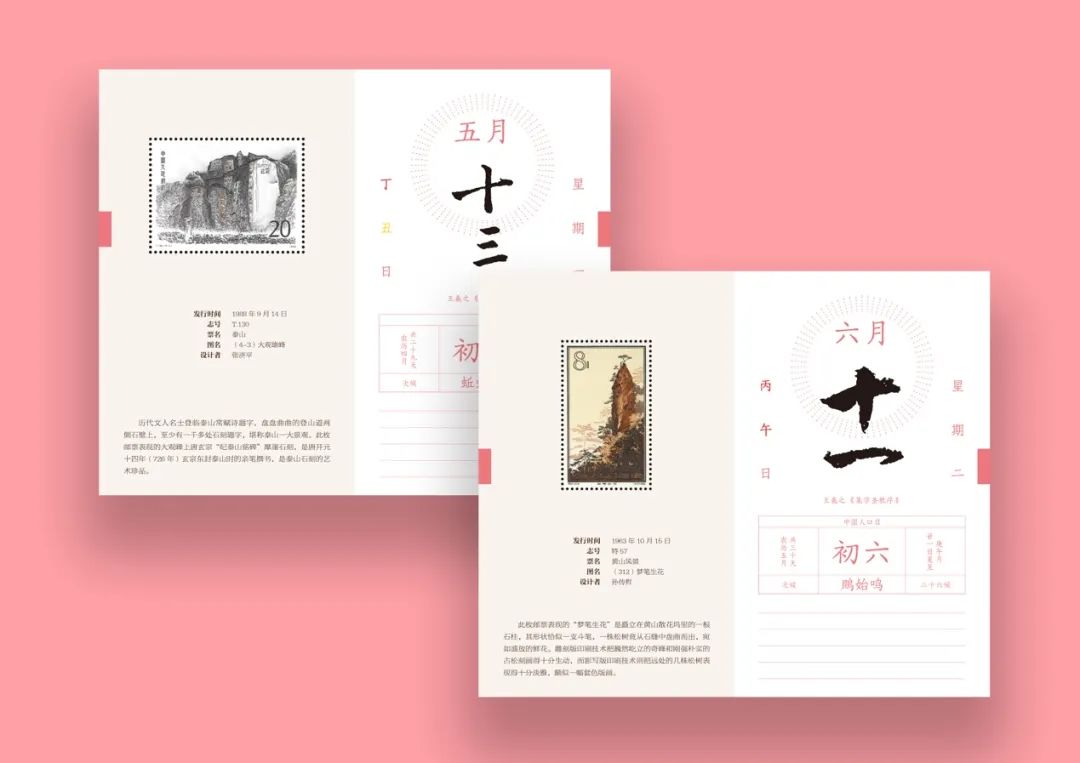

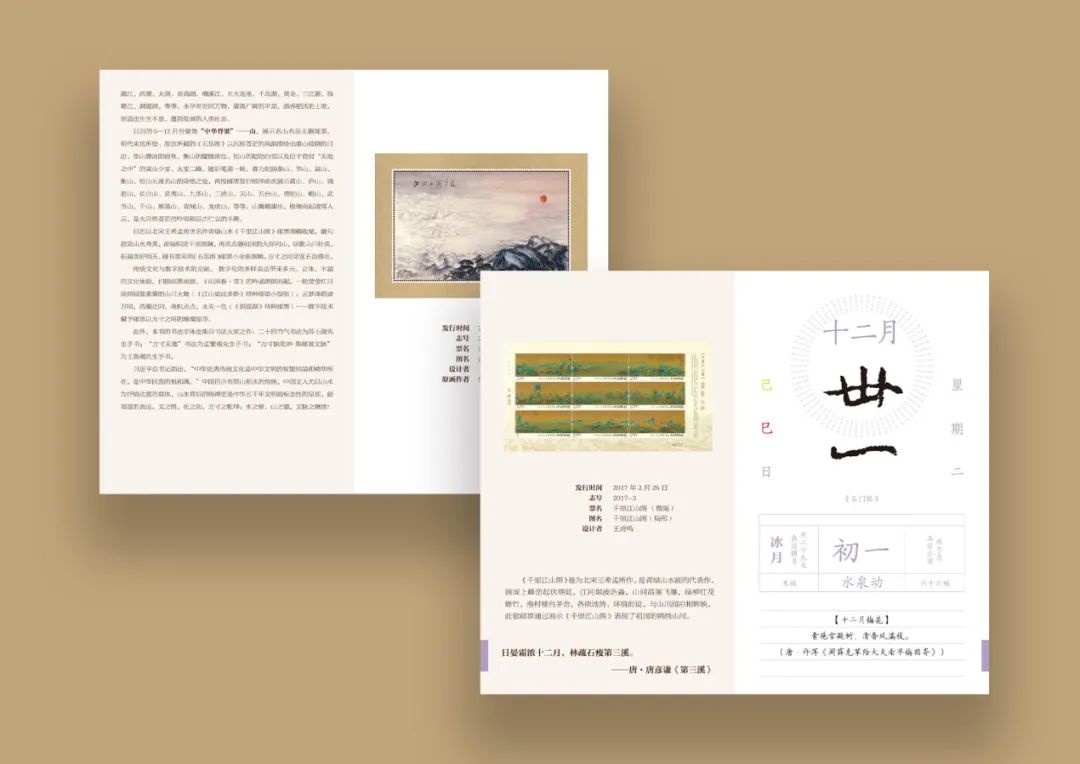

2024集邮日历《方寸天地——邮票上的中国名山大川》即将付梓出版。日历以邮票为媒,以山川为点,以发行时间为线,系统梳理、全面呈现中国已发行的名山大川、节日、节气、生肖相关邮票图稿共计124套413枚。观水智山德,悟绘事之道,凝时间文化,汇历法精华,纵览邮票上的中国。十翼书院山长米鸿宾为日历作序,特在此刊发,以飨读者。

文/米鸿宾

近年来,中国邮政发行了很多精美传世的邮票,涵盖了名山大川、往圣先贤、书画人文等等,令人激赏。

今年的集邮日历,汇集了诸多名山大川以及相关的绘画作品,形成了一个特定的结晶,给人以别样的聚焦与开智。

自古以来,水是万里江山生生不息的血脉,山是奔流大川如如不动的镇物,青山绿水是世世代代的龙骊珠,绵绵密密地护佑着家国平安、人杰地灵。

这种护佑,除了能令人“安身”之外,亦可使人“立命”——这就是“天地化滞人”的大用。

那,山水究竟是如何“化”人的呢? 不妨来一探究竟。

在中国文化中,古代先贤们对这个世界的认知,抽象为五大类,即中国典籍六经中《尚书·洪范》所言的“五行,一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。”其中,居首的便是生命之源——“水”。

而对于水的认知,中国文化中不仅著作无数,也更饱含了无限的智慧。正如2800多年前的管子在其《管子·水地篇》中的睿见:

“水者何也?万物之本原也,诸生之宗室也,美恶、贤不肖、愚俊之所产也。何以知其然也?……夫齐之水道躁而复,故其民贪粗而好勇;楚之水淖弱而清,故其民轻果而贼;越之水浊重而洎,故其民愚疾而垢;秦之水泔冣而稽,淤滞而杂,故其民贪戾罔而好事;齐晋之水枯旱而运,淤滞而杂,故其民谄谀葆诈,巧佞而好利;燕之水萃下而弱,沈滞而杂,故其民愚戆而好贞,轻疾而易死;宋之水轻劲而清,故其民闲易而好正。是以圣人之化世也,其解在水。故水一则人心正,水清则民心易。一则欲不污,民心易则行无邪。是以圣人之治于世也,不人告也,不户说也,其枢在水。”——《管子·水地篇》

水是什么呢?水是万物的本原,是一切生命的根基。美与丑,贤与不肖,愚蠢无知与才华出众,都是由它产生的。怎知水是如此的呢?试看齐国水迫急而流盛,故齐人贪婪,粗暴而好勇。楚国水柔弱而清白,故楚人轻捷、果断而敢为。越国水浊重而浸蚀土壤,故越人愚蠢、妒忌而污秽。秦国水浓聚而迟滞,淤浊而混杂,故秦人贪婪、残暴、狡猾而好杀伐。晋国水苦涩而浑浊,淤滞而混杂,故晋人谄谀而包藏伪诈,巧佞而好财利。燕国水深聚而柔弱,沉滞而混杂,故燕人愚憨而好讲坚贞,轻急而不怕死。宋国水轻强而清明,故宋人纯朴平易喜欢公正。因此圣人若要改造世俗、教化民众,关键在水。水若纯洁则人心正,水若清明则人心平易。人心正就没有污浊的欲望,人心平易就没有邪恶的行为。因此,圣人治世,不去告诫每个人,不去劝说每一户,关键只在于掌握水的性质。

从以上论述中可见,管子对人与自然之间关系的了解是何等的精微!令人激赞。

水是生命之源,与我们的生命息息相关,不可分离。管子从水质与水性,便可体知一个国家,一个地区民众的性情、风俗乃至运势的指向,并以此来掌握其国情民心以及适应人群——他通过了解地域的水势后,发现隰朋聪明敏捷,命其管理东方各国;宾胥无很精明,命其管理西方各国;卫国教化微薄而好利,公子开十分敏捷,办事不能持久但喜欢创始,命其出使卫国;楚国教化巧文饰而好利,不行大道而好小的信用,蒙孙教法广博而辞令美巧,不好施行大的道义而喜小信,命其出使楚国……五年之后,所遣使的诸侯国,全部亲服!

这种饱含“天人合一”的智慧,使得管子仅用3年时间便令齐国得以大治,成为了春秋五霸第一霸。难怪孔子对这个为相41年之久、古今无二的管子赞佩不已!

道教武当派开山祖师张三丰曾有言:“顺则凡,逆则仙,只在其中颠倒颠。”若能真正明晰此理,便可贯通反推——“经事还谙事,阅人如阅川。”(唐代刘禹锡《酬乐天咏老见示》)。由此可见,任何经典都不是彼岸世界,都要够活泼泼地落在当下才好,这才是真正的通经致用,否则坐而论道,迷人误己,岂不哀哉?!

老子《道德经》中的名言“人法地,地法天,天法道,道法自然”广为传颂,但真正深谙其中智慧者,并不多见。除水之外,中国文化中对大山的理解,也饱含“人法地”的智慧。

唐代有一著名的百丈禅师,为天下十方丛林立下了《百丈清规》,他与另一高僧司马头陀交情深厚。司马头陀本是三国司马懿后裔,虽出生名门,却不慕世荣,年少便于南岳衡山出家,后来住锡江西黄龙山永安寺,持头陀行。

一日,司马头陀云游至江西云居山,刚见到百丈禅师,便兴奋地说:“有好事!”百丈禅师问:“什么好事?”

司马头陀说:“我刚从湖南回来,在长沙沩山发现一个好地方,那个地方可以出一千五百位高僧。”

百丈禅师一听,马上很兴奋,问:“适合我去吗?”

司马头陀马上摇头,说:“您还不行”。

百丈禅师问:“为什么?”

司马头陀道:和尚您是个瘦骨之人,而那座山却是丰腴的肉山。若您在那里住山,弟子不会超过千人。

百丈禅师道:“那我的弟子中是否有人能住得此山呢?”

司马头陀道:“那要等我一一看后才能下结论了。”

可是,看了数百僧人之后,司马头陀都没有合适的人选。于是,百丈禅师让侍者把德望很高的首座华林觉禅师请来,让司马头陀鉴定。

百丈禅师问司马头陀:“此人如何?”司马头陀怕自己有所疏漏,便请华林觉禅师“咳嗽一声,再走几步”,看完后,果断地说:“这个也不行。”

无奈,百丈禅师又令侍者请典座灵祐禅师(负责寺院伙食)来。未曾想,司马头陀一见到就说:“这才是沩山的主人啊!”

当晚,百丈禅师即召灵祐禅师入丈室,嘱咐道:“我在此山化缘接众。你当居住沩山胜景,希望能不负众望,灯继薪传,广度后学。”

后来,灵祐禅师果然不负众望,在沩山花了六七年时间把密印寺建起来,并创立了禅宗的沩仰宗,世称“沩山灵祐禅师”。

南北朝傅昭在其《处世悬镜》中说:“观山水,可以观人矣!”是的,在司马头陀这个著名禅宗公案中,他依据“肉山住肉人,骨山住骨人”的“人法地”的智慧,依人定方,据方定人,完美展现了中国文化因地制宜的格物功夫。

由此可见,山有山之德,水有水之智,能从山水之中明德增智、人财共育,方为真达人!

此外,诸位在看到这里时,是否想起了源于青原惟信禅师著名的“人生三境界”——第一境界,见山是山,见水是水;第二境界,见山不是山,见水不是水;第三境界,见山还是山,见水还是水!(宋代释普济《五灯会元》卷十七)

当你抵达了第三种境界时,便会发现:山川经过日月星辰、四季时令、经天纬地的颐养之后,无论是壁立千仞还是万里浩渺,无论是古树交错,还是深涧飞泉,树可体道,泉知说法,石能宣教,竹亦通禅……古往今来,人们或受其恩泽,或受其砥砺,或慕其旨趣,或崇其永续……并能于虚明自任之中,见之爽然、豁然、粲然,各得其馨,各沛其情,既裕己怡人,又美美与共,令无数人于丹心韬意之中同声相应、同气相求,不由得发声长啸:江山如此多娇!

这其中,饱含了山德的宣教之功。

当年,老子一句“道法自然”,成为了各行各业体道传芳的思想共主,生命重要的投影源。当然,绘事之道也不例外。自古文有山水诗、艺有山水画,绘事中的水墨山河,便是中华艺术史中一道靓丽的精神风景线。

在这条轴线中,虽有无数人在其中得窥历代精神之芬芳,但在此不得不提一个人——生不逢时、蹉跎半生、坎坷数十年的“大痴道人”:元代黄公望。他之所以能享誉后世,源于他在年过50岁之时,所做的一个大胆决定:学习绘画!虽然亲朋劝阻、拜师也无成,但他却越挫越勇,最终凭借惊人的绘画意志,历经数年,终于在1350年创作完成了被誉为“画中之兰亭”的巨作《富春山居图》!这幅饱含生命活力的作品,亦成为了中国十大传世名画之一,卓绝于世,独树高标。

“凡事,都可以在不动声色中见道,无论贫富贵贱都不妨碍你载道的功夫,这叫不让时间变质。”(米鸿宾《会心》),对于这一点,黄公望做到了,并且他深深体悟到:世间的青云未必靠得住,但山水中的青云之志,却一定能于百岁等闲中撞开千古心月而托付人生!

也正因此如此,黄公望在山水之中不仅托付了自己的生命,还澎湃了无数后人,令讴歌与萦怀绵延不绝。

但,值得深思的是:这种伟大的背后,难道仅仅是一幅画的支撑吗?当然不是。

自古以来,心明眼厉者,皆可见韵外之致,趣外之旨,皆能以无心之心契之而自放胸臆!黄公望即为此类贤达——他深得画谛,以其天人之慧、无我之心、悲悯之情,在其《写山水诀》中语重心长道:“画亦有风水焉!”——与唐代司马头陀之慧表里通关、唱为同鸣!告诉世人:表象即表法,一切皆有迹可循,画中亦有生命之道,不可疏忽,不可辜负!

黄公望此言,距今已有700余年,但之于众生,简直就是醍醐灌顶之句——意透千古,广启胜因,大觉绵绵……这才是真正的绘事之道!

山之德、水之智,是中国智慧中重要的脊梁之一。

北宋郭熙曾专门说“山水画”有:“可行、可望、可游、可居”(《林泉高致》)之“四可”,但对于真山水而言,我认为其有“六可”——即:可行、可望、可游、可居、可智、可德!也就是说,除了行、看、游、居之外,更要能增智培德,否则就是游于艺而失于道,买椟还珠了。

《尚书·洪范》曰:“思曰睿”“睿作圣”。睿,通微也;见他人之不见,察他人之不察。众人只知浪费时间、钱财是浪费,却不知不能通微才是生命中最大的浪费!(《会心》)

宋代赵希鹄说:“善书必能画,善画必能书,书画其实一事尔!”(《洞天清录·古画辨》)简而言之,书画同源,各征其道,但能随取一法便可安身立命者,皆可触类旁通。也就是说,其实不止书画,仅就本日历而言,其中所延续的文化传统——干支五行、色彩应用、时令节日等独具中国文化魅力的内容,其背后所蕴含的时间文化、吉祥文化、色彩文化,皆于暗淘馨秀之中,嘉景独魁,巍峨人心;于往来呈瑞之中,慧风旖旎,各生和气;既可敛神寂照,又可放旷人间,忘机处,来去透骨绵绵……

由此可见,这本日历足以令饱具深信者爱不释手。

撰文:十翼书院山长 米鸿宾

编辑:宋郁瑨 宋欣坤

图片编辑:张杰 吴大卫