今年二月,我正式受邀设计《中国名亭(二)》邮票,邮票发行部门向我介绍了广大集邮爱好者对这套邮票的渴望,大家对《中国名亭(二)》邮票的期待深深打动了我,也激发了我的创作热情。

18年前的2004年11月6日,中国邮政发行了《中国名亭(一)》特种邮票,将于10月3日发行的特种邮票《中国名亭(二)》是本系列邮票的第二组。今年,第24届冬季奥林匹克运动会在我国北京和河北举办,这套邮票特意选取了本届冬奥会举办地北京与河北的4处古建筑“皇家名亭”作为表现主题。

《中国名亭(二)》特种邮票全套4枚,邮票上的4座“皇家名亭”分别是北京颐和园的知春亭、景山公园的万春亭、天坛公园的双环亭和河北承德避暑山庄的水流云在亭。我希望在这套邮票里优美、简约、和谐地呈现出古代建筑“皇家名亭”的意境和现代风采,首先考虑的问题就是如何展现这4座名亭才能让大家喜爱。我决定用春、夏、秋、冬四季贯穿整套邮票,每枚邮票用一个季节代表,以四季为载体传播中华民族传统文化和历史名亭文化,把四季中最美的瞬间定格在方寸之间,展现出自然之美、人文之美和名亭之美。

邮票内容|从再现情景到主动选景

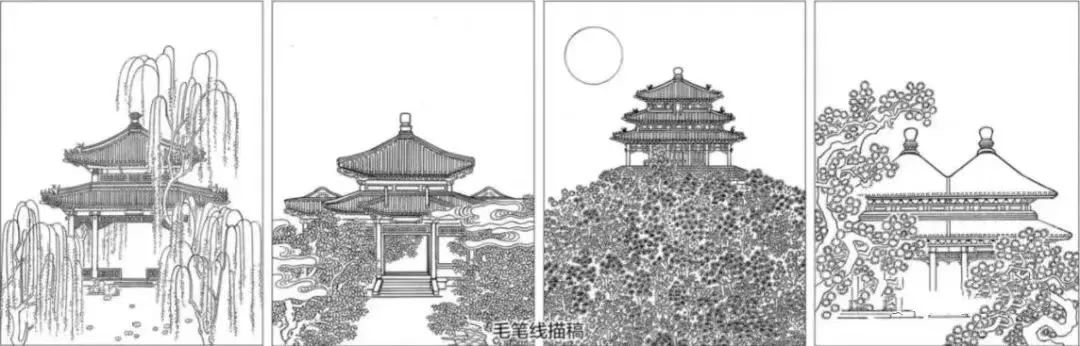

选择图片和收集背景资料也是学习、了解这4座历史名亭建筑构造的过程。在还原其建筑风貌的同时,我也注重其艺术风格的表达。4枚邮票图案均为竖式构图,采用中国画工笔重彩的技法表现,突出中国画的诗情画意,寄情于景。我采用传统的界画方法绘制了名亭建筑,并加入树、云、水、雪等自然元素,以衬托和突出每座亭子的特点。

第1枚邮票表现了北京颐和园的知春亭,其“知春”二字源于宋代苏轼《惠崇春江晚景》 中的“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”诗句。亭子位于颐和园昆明湖东岸边,在亭中可以遍览整个湖景,亭畔遍植垂柳,春天的景色最为殊胜。这枚邮票表现了春天的知春亭,水面微波,风拂嫩柳,新叶黄绿,一派生机勃勃的春天景象。

第2枚邮票表现了河北承德避暑山庄的水流云在亭,其名源自唐代杜甫《江亭》中的佳句“水流心不竞,云在意俱迟”。创作时,我特意把水和云的元素体现在邮票中,使画面静中有动。这枚邮票画面用满幅碧绿的树叶凸显了盛夏的清凉,仿佛午后人们静坐亭中,听取蝉鸣阵阵。

第3枚邮票表现了北京景山的万春亭。秋天的景山美丽怡人,万春亭是北京中轴线上的制高点,站在亭中远眺,紫禁城、白塔尽收眼底。我在构图时,希望用远景突出亭子的这一特色,邮票画面中圆月高悬,一轮明月寄托了“但愿人长久,千里共婵娟”的美好祝愿。

第4枚邮票表现了北京天坛公园西侧的双环亭。这枚邮票上,我最想表现双环映雪的景象。灰紫色的邮票背景上飘着点点雪花,营造出大雪时节亭中的静谧景象。这幅雪景使人不由得想起唐代诗人韩愈《春雪》中的诗句“白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花”的美丽意境。

关于邮票的表现内容,中国邮政提供了详尽的图片资料,我自己也查阅了大量的资料。为了更深入地了解这4座“皇家名亭”的真实情况,画出自己的亲身感受,我多次去知春亭、万春亭、双环亭现场考察、写生。创作“水流云在亭”邮票时正值疫情期间,由于图片资料不是很清晰,又不便出京去承德避暑山庄现场考察,为了更好地了解亭子的结构,经友人介绍,我还特意找到北京大学考古文博学院张剑葳副院长,考证了亭子的细节。

艺术语言|工笔重彩和现代设计

在《中国名亭(二)》邮票中,我把工笔重彩的绘画语言和邮票设计语言相结合,展现了历史名亭、传统文化与当代元素。

在邮票的设计过程中,我对色彩一直存在犹豫:是还原建筑本身彩绘的颜色呢?还是大胆地运用一些现代的色彩,以增强设计感?正当我困惑之际,邮票设计家王虎鸣先生的一席话,使我茅塞顿开。王虎鸣先生给我讲了邮票设计语言的特色,鼓励我在色彩上有所突破,建议我用强烈的对比色来烘托色彩浓郁的景山秋景,效果的确非常完美。

在画面色调上,我为每枚邮票选择了一个主色调:第1枚为黄绿色,第2枚为青绿色,第3枚为橙粉色,第4枚为紫灰色。在设计时,我同时也考虑了全套4枚邮票放在一起的整体效果,兼顾了色彩的统一协调、冷暖对比、节奏变化等,令观者产生视觉上的美感。

在画面构图上,我运用了中国画的“留白”,在注重诗意美的同时,也结合了邮票的简练概括、疏密有致、虚实相生,使观者有更多的想象空间。

艺术收获|从宏幅巨制到方寸精微

这是我第一次设计邮票,独特的邮票设计体验令我记忆深刻。我以前创作的巨幅工笔画《宝钢建设》《指南针与航海》《草原钢城》等都是长6米、高5米以上的大画,而这套邮票的规格仅有40毫米×30毫米,呈现的是浓缩的艺术。这种从大规格到小规格的转换以及从绘画语言到邮票设计语言的转换,对我来说都是巨大的挑战。

记得在创作“双环亭”邮票时,根据以往的绘画经验,我没有画亭上拱垫板的图案,细心的邮票责任编辑王静发现后,特意将拱垫板图案在电脑上放大后传给我看并建议我补画,拱垫板图案在电脑上放大后,上下两条线之间好像很大,其实在画稿上仅有1毫米,缩小到邮票上则不足1毫米。我也是第一次尝试用毛笔在这样微小的空间画图案,真正体会到了邮票设计是一门“精微”的艺术。

整套邮票的设计过程历时半年有余,在创作之初,作品的草稿很快就确定下来,并一次通过了审核。审核通过之后,我又对一些细节反复研究、打磨,在细致与严谨方面使邮票逐渐趋于完美。今年7月,邮票线描稿最终定稿,之后又顺利地完成了上色工序。

邮票是“国家名片”,在创作过程中,我始终要求自己保持精益求精、反复推敲的创作态度。回顾这套邮票的创作过程,我最大的感受和收获是:只有让画面生动、简约、优美、现代,才能在方寸之间表现无限丰富的内容。

非常感谢中国邮政对我的信任,感谢各位专家和邮票编辑的悉心指导和把关,使我顺利完成了这套邮票的设计,令邮票呈现出较好的艺术效果。

设计师介绍|

焦洋,1982年生于天津;2008年毕业于中央美术学院,获硕士学位;2013年毕业于中国艺术研究院,获博士学位;现任中央美术学院副教授、硕士研究生导师,中国美术家协会会员,中国工笔画学会青年艺委会副主任,北京工笔重彩画会常务理事。

来源|中国集邮报公众号