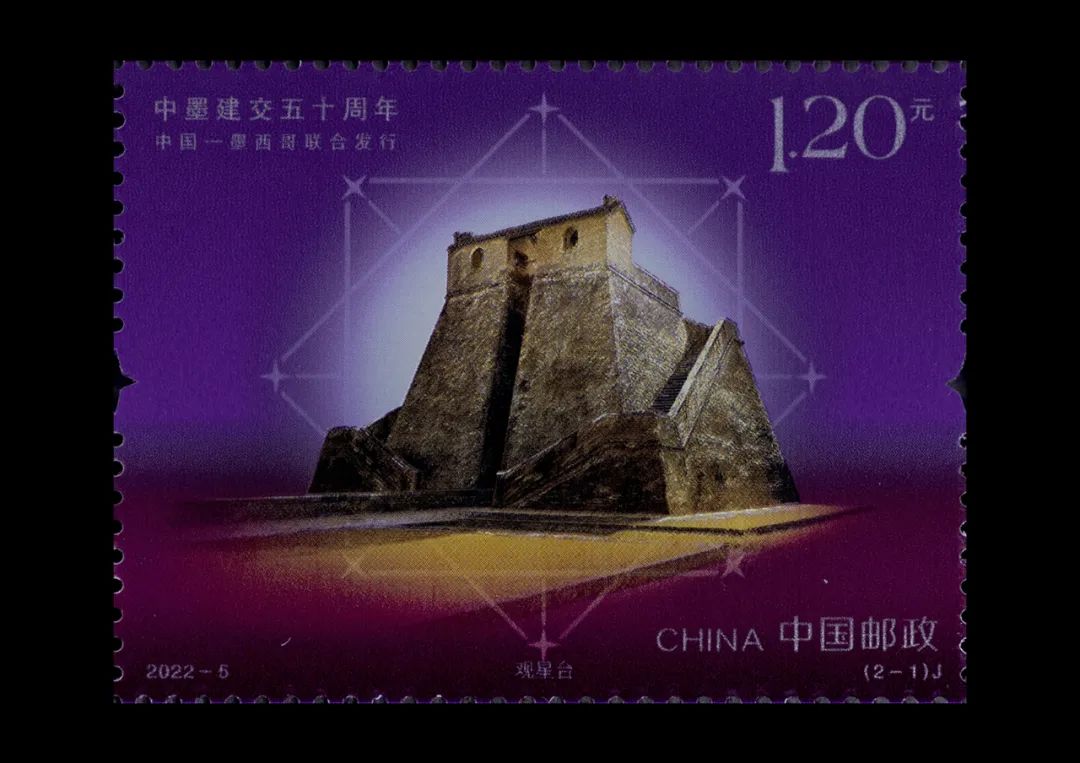

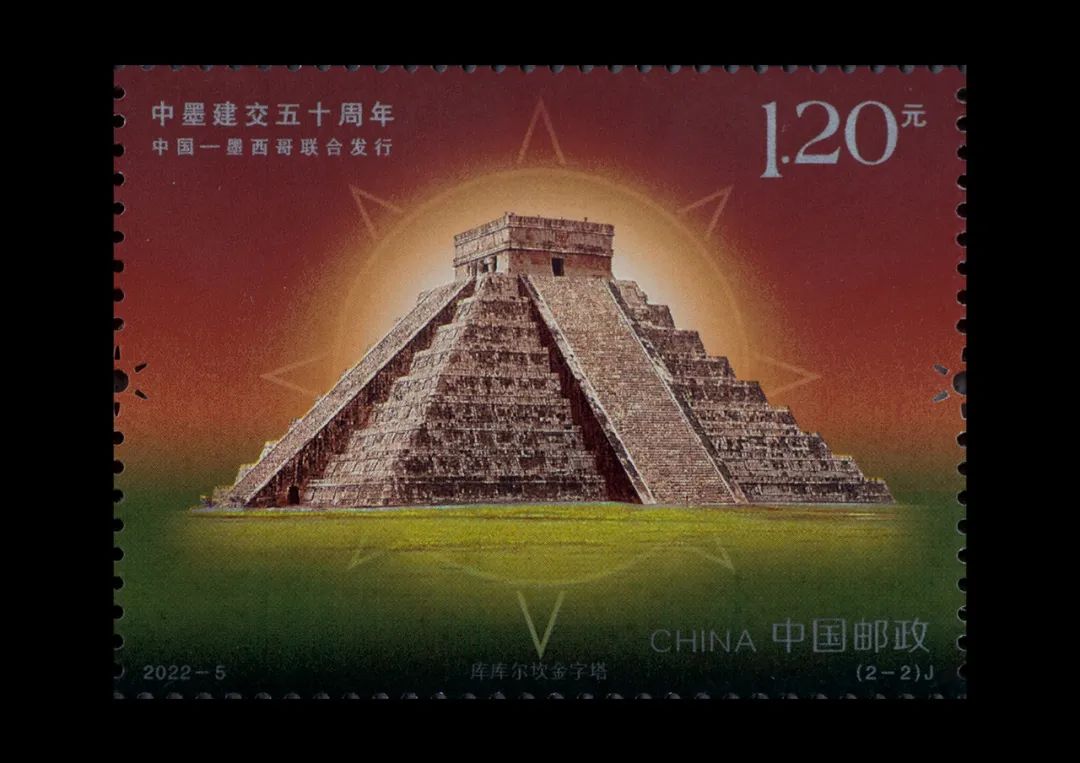

2022年2月14日,中国邮政发行《中墨建交五十周年》纪念邮票1套2枚。当天上午,河南郑州邮政分公司在该套邮票原地——登封观星台举办了线上线下同步首发式,并通过“中国集邮邮票百科”小程序进行了全程直播。观星台由元代天文学家郭守敬主持创建,是中国现存最古老的且保护较好的天文台,彰显了我国古代科学家在天文学上的卓越成就。

中国现存最早的国家天文台

观星台创建于公元1276年,台体呈覆斗状,造型独特,是中国现存最早的国家天文台,是世界上沿用最久、保存最完整的古天文台,是一座具有测影观星和计时等多种功能的天文台,也是世界上最著名的天文科学建筑物之一,在世界天文史、建筑史上都有很高的价值。

观星台的作用有两个:“昼参日影,夜观极星,以正朝夕”。元代创建观星台是著名天文学家郭守敬对长期以来人类以立杆测影的方式寻求太阳年长度的继承与创新。现行公历一个太阳年的长度即是在观星台测得。它不但代表了那个时代中国人在天文历法学上杰出成就,更代表了13世纪下半叶以游牧为主的蒙元帝国对黄河流域农耕文化的接纳和认可,是中华民族大融合、大发展的重要体现。

宝贵的世界“双遗产”殊荣

观星台所在的“天地之中”历史建筑群是人类文明大家庭中极富中国特色的世界文化遗产,包括8处11项纵贯1824年的建筑,展现了一幅自公元2世纪初至20世纪上半叶中华民族礼敬天地、安身立命、重视教育、自强不息的多彩画卷。

2010年8月1日,中国申报的河南登封“天地之中”历史建筑群,在巴西首都巴西利亚正式列入《世界遗产名录》。2016年11月30日,联合国教科文组织在埃塞俄比亚召开的相关会议上,将“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”定为人类非物质文化遗产。观星台则被定为二十四节气发祥地,从此拥有了“双遗产”的荣誉。

唐表与周公旧制

在“天地之中”历史建筑群中,与“天地之中”宇宙观联系最直接的,就是唐表、元台。唐表是唐代复建的天文观测台,元台是元代郭守敬建的观星台。

唐表又名周公测景(影)台,始建者是周公(姬旦),他营建东都洛阳时,为求地中、验四时季节变化,在此地立木表土圭观测日影。

《周礼·大司徒》所记:“以土圭之法,测土深,正日景,以求地中。日南则景短,多暑。日北则景长,多寒。……日至之景,尺有五寸,谓之地中。天地之所合也,四时之所交也,风雨之所汇也,阴阳之所和也,然则百物阜安,乃建王国焉。”周公创立的这套日影测量之法,不仅初步明确了春夏秋冬四时之分,更是选定了此地乃“天地之中”,可作为都城。

公元723年,唐玄宗派僧一行等人修订《大衍历》。僧一行是唐代著名天文学家,他又派南宫说来到此地进行测量。南宫说为纪念周公测影旧制,将以前测影的木表土圭换成石表石圭。汉语中的“代表”即起源于此,意为“以石圭石表取而代之”。唐表为青石凿成,分上下两部分。上部是长方形石柱,叫“表”,高约1.96米,合唐尺八尺。表上端有石雕顶脊。表下是方形石基座,上小下大,呈15度方锥体,称圭。方锥体四底边,每边长度合唐尺一尺五寸,这就是圭的尺寸。唐表正面刻“周公测景台”,以纪念它和周公的渊源。

公元723年建了唐表,公元724年唐王朝就搞了一次天文大地测验,明确以此台为十三处测景点的中心坐标地。这次测量是世界上第一次子午线实测,不仅为一行制订《大衍历》提供了可靠依据,而且开创了人类通过实际测量认识地球形状和大小的道路。在这次测量中,阳城是一个重要观测点,而建于阳城的周公测景台,则是古代地中说之实物见证,也是一行、南宫说等人组织的唐代天文大地测量这一历史事件的标志性纪念物。

清朝诗人李来章写道:“片石饱风雨,残台阅古今。谁从千载后,圭影识天心?”这里的片石指的就是“唐表”。

郭守敬升级观星台

公元1275年,当时蒙古政权(1279年才改国号为元)用的是《大明历》(南北朝科学家祖冲之创制的历法),“岁久见疏”,甚至“失误国家大事”。忽必烈发现,初一晚上看见了本该初三、初四才看见的新月。二十四节气的日期,也有偏误。

公元1276年,南宋接近灭亡。忽必烈开始腾出手来搞建设,设太史局,也就是编订新历法的机构。太史局新机构新气象,主官是以“算术冠一时”的王恂,王恂调来一批业务精英,包括“通晓历理”的许衡,还有46岁“精通天文历算”的郭守敬。

郭守敬,字若思,顺德府邢台县(今河北邢台)人,中国古代杰出科学家,在天文仪器制造、天文观测、水利工程建设方面都有突出成就。他治水,人称“习知水利,巧思绝人”,其声名不亚于天文学。

太史局改历之初,郭守敬说:“历之本在于测验,而测验之器,莫先仪表。”这种思想实践是元初天文改革取得重要成就的基础。郭守敬坚持简要实用原则,创制了简历、高表、浑天像、玲珑仪、景符等十几种仪器。简仪配高表“互可参证”。高表配景符,大大降低了测影误差。郭守敬又向忽必烈建议说,唐朝僧一行为改革历法曾派南宫说到十三个地区测验,现在国土面积比唐朝更大,更要扩大测验范围。他请求在大都(北京)建立新的司天台。忽必烈听从建议,在1279年设了十四员监侯官,分几路出发,到全国进行天文观测,这次行动被后世史家称为“四海测验”。郭守敬主持的四海测验,在全国各地设立了27个观测站,东起朝鲜半岛,西至川滇和河西走廊,北到西伯利亚,其测量内容之多、地域之广、精度之高、参加人员之众,在我国历史上乃至世界天文史上都是空前的,比西方进行同样的大地测量早了620年。这年3月,郭守敬由上都(今内蒙古锡林郭勒盟北部)开始,经河南,转抵南海,行程数千里,亲自参与了艰苦的实际测验。河南登封告成,是此次活动中一个重要观测所。

观星台由覆斗状台体和台体下方石圭构成,砖石砌筑,台体高大,高9.46米(合古代四十尺),台体平面近正方形。台体东西两侧有对称踏道可登台,台上设短墙,台上北沿还建了小屋。台阶、小屋都是观星台附件。台体核心部件,是台体北部正中凹槽直壁——高表,以及凹槽直壁下方那条长长尺状物——圭。它长31.196米,又叫量天尺,由36个石块拼接而成。圭面上刻两条平行双股流水渠,这是测石圭水平之用。渠南侧,是注水池。渠北头,是泄水池。台体加石圭,事实上是唐表的放大版,唐表高八尺,它修了四十尺“高表”,测量精度大大提升。

升级版的观星台,先进性何在?表加高了5倍,投射在石圭上的表影,也增长了5倍。这样按比例推算各节气时刻误差,大大缩小。郭守敬在高表顶端安装一根横梁,日光通过横梁的投影细而实,比旧圭表的投影更易于测量。郭守敬还在石圭上加了“景符”,利用“小孔成像”原理,精确量出太阳光在每个节气投射到石圭面上的影长刻度。

《二十四节气》邮票特殊版式小全张

新仪器加新方法,使测量结果更为精准,成为我国天文史上很大的进步。通过测量将太阳周年运动轨迹划分为24等份,每一等份为一个“节气”,统称“二十四节气”。

见证天文发展历史

从1276年,元朝政府下令改历,创制仪器,到1279年“四海测验”,经历四年时间,到了1281年,颁行了世界上最先进的新历法《授时历》。观星台见证了当时世界上最先进的历法——《授时历》的测量演算历史。

《授时历》求得的回归年周期为365.2425日,与当今世界通行的阳历一秒不差,阳历的出现,比《授时历》晚了300年。与现代科学推算的回归年周期,仅差26秒。《授时历》施行了364年,是我国施行时间最长的历法,还传播到朝鲜、日本等国,被直接或间接地长期使用。因此,观星台作为元代《授时历》和“四海测验”存留的唯一见证物,在天文史上极具价值。

体现“天人合一”理念

据文献记载,大禹治水经过十年的辛勤劳动,终于控制住了洪水,流散的人们又回到了家园,安居乐业。禹都阳城,建立夏王朝,中国由原始社会进入奴隶社会。古之阳城,有地中、土中及天下之中等多种说法,随后,嵩山一带有了天中村、天中阁、天中街等地名。地灵则人杰,自夏至周,延及盛唐,此地政治文化发达,吸引着诸多政治家、科学家、文学家为探索华夏文明、改革天文历法,来此朝圣或科考,此地从而成为古人心目中的“天地之中”。清代《登封县志》称“台名测景,只数尺耳。天地之中,乃定于此”。“天地之中”宇宙观代代相传,学者、天文学家、诗人往来于嵩洛间,测影于古台下,筑台树表,建祠祭祀,形成独特文化精神,一直流传到今天。

“天地之中”学说,认为嵩山是天地中心,中国早期王朝将此地作为建都之地,以象征皇权神授。观星台周围分布着夏代都城--王城岗遗址、春秋战国至汉代阳城遗址、东周阳城冶铁冶铜遗址等。据统计,从周武王开始至清末,历史上有史可查的巡狩、祭祀、封禅嵩山的帝王有72位。以“天地之中”理念为动力,中国古代礼制、天文、儒教、佛教、道教等文化流派均热衷于在嵩山建立核心基地,嵩山逐渐成为中华文明核心之一。

1995-14 少林寺建寺一千五百年

(4-1)少林寺山门

(4-2)少林寺塔寺

(4-3)少林寺壁画——众僧徒习武

(4-4)少林寺壁画——十三棍僧救秦王

发行日期:1995年8月30日

2000多年来,二十四节气不仅对中国农耕文明的发展起到关键作用,而且深刻影响了中国社会生活的各个领域。登封市作为二十四节气的重要流传地,冬至、夏至测日影这个古老活动,至今仍在观星台定期举行,成为人与自然的“双向奔赴”的重要见证,传递着“天人合一”的浪漫情怀。

本文参考:登封发布、郑州发布、遇见郑州、测绘学术资讯、邢台市郭守敬纪念馆公众号

撰稿:刘琪、夏琰、朱建平

编辑:王钦圢

排版:孙旗