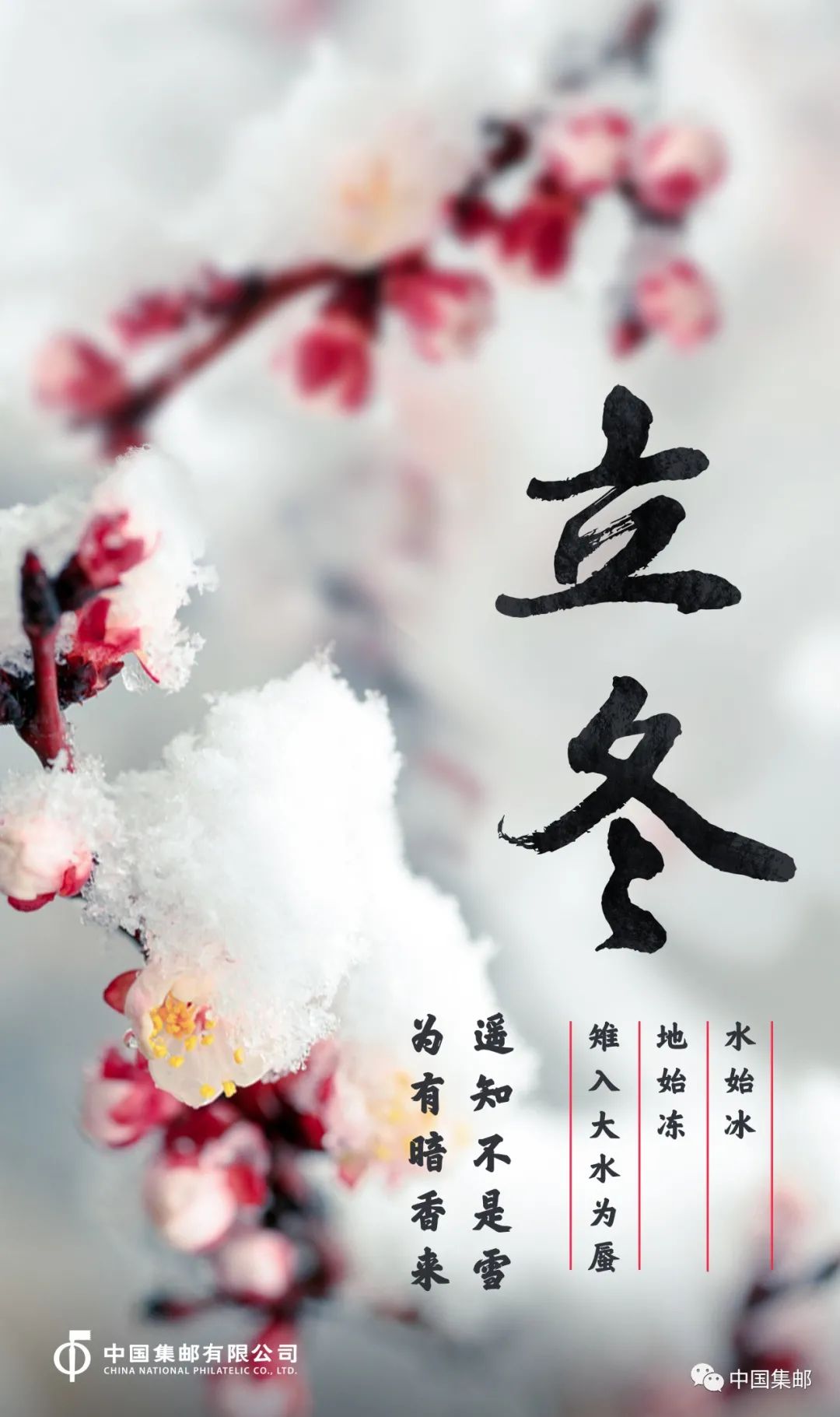

今天,是冬天的第一个节气。立,建始也;冬,终也,万物收藏也。立冬,意味着万物开始进入休养生息的状态。

立冬节气的物候特征为:

一候水始冰;

二候地始冻;

三候雉入大水为蜃。

“水始冰”意为水已经能结成冰。“地始冻”,冰壮曰“冻”,土气凝寒,地冻为凝结。“雉入大水为蜃”与寒露时节“雀入大水为蛤”相对应。“雉”指野鸡一类的大鸟;“蜃”即大蛤,古人认为,海市蜃楼便是蜃吐气而成。立冬后,野鸡一类的大鸟便不多见了,而海边却可以看到外壳与野鸡颜色相似的大蛤,所以古人便认为立冬后野鸡等大鸟入水就变为了大蛤,这是古人稚拙而有趣的想象。

梅花是少有能在寒冬开放的花卉,因它花期特殊,历来被文人墨客所青睐。或以物拟人,赞其品格之高洁;或托物寄情,抒郁郁不得志之感慨。由此,梅花既成为冬天的代表,也是高洁人格的象征。

在历代写梅咏梅的作品中,王安石的《梅花》被奉为经典:

墙角数枝梅,

凌寒独自开。

遥知不是雪,

为有暗香来。

今天借立冬之际,与各位朋友分享两则王安石的故事。

王安石(1021-1086),字介甫,号半山,临川(今江西抚州)人,宋代杰出政治家、文学家、思想家。熙宁年间(1068-1077),他与宋神宗赵顼通力合作,发动了一场影响深远的变法革新运动,史称“熙宁变法”。

在这场持续多年的变法中,最广为人知的,是传为王安石提出的“三不足”口号:

天变不足畏。

祖宗不足法。

人言不足恤。

这样的传说来自于北宋官员之间的“闲言碎语”。

熙宁三年(1070),一个温暖的春日,王安石向神宗提出“三不足”口号的故事在北宋官员群体中逐渐传开。此时,正值翰林院“馆职”考试,时任翰林学士的司马光一向不同意王安石的变法主张,便把“三不足”编入他所拟定的一道策问之中,要求考生对“三不足”批驳一番。

事情最终闹到皇帝案头,宋神宗面询王安石:“闻有‘三不足’之说否?”王安石予以否认,并说自己从未听闻。神宗又说道:“‘三不足’的说法在朝外盛传,甚至出现在策问题目之中,朝廷何尝有这样的主张?”

由此可见,王安石决不曾向神宗提出过“三不足”的主张,然而,“三不足”的口号却鲜明地总结了王安石变法的决心与信念,恰到好处地概括了王安石的变法精神。正如邓广铭先生所说,“三不足”是我国思想史上一笔具有永恒光辉和现实意义的精神财富。

熙宁九年十月,王安石历经两次罢相,回到江宁,从此不问政事。他在江宁府城与钟山之间,购置了一块地皮,建造了几间屋子,稍加修葺,勉强建为家园模样。因为该地距江宁白下门与东侧钟山均为七里,王安石便将它命名为“半山园”。

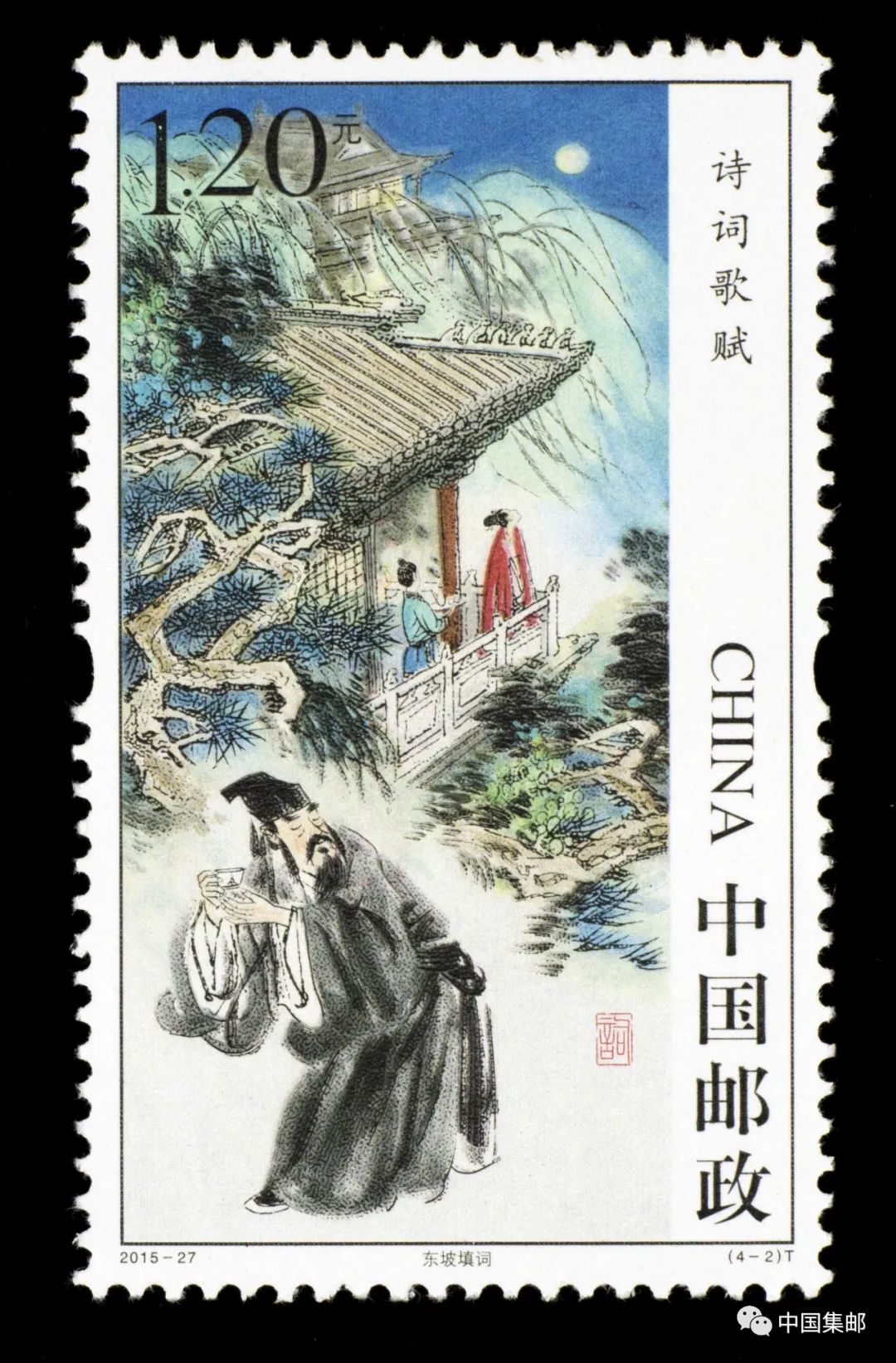

王安石像

现藏江西省博物馆

王安石每天最大的消遣,就是跨上一头毛驴,漫无目的地四处游荡。他似乎遗忘了以前位列宰执、锐意改革的日子,转而安然享受江南温暖的阳光,仿佛真正变成了一位“山野匹夫”(苏辙语)。

元丰七年七月,一位特殊的“故人”路过江宁,声称要来拜访他。他听到苏轼这个名字后,眼前浮现出当年与他相交的画面。之前,王安石出任宰执,大刀阔斧地推进新法,在他看来,苏轼的诗文才华值得欣赏的,而这个毛头小子在政治方面却显得十分“年轻”,甚至浅薄。当时的苏轼年轻气盛,虽然暗自佩服王荆公的道德文章,但言必以天下生民安危为己任,直言不讳新法的种种弊端,最终两人不欢而散。十余年时光转瞬即过,考虑到当年的政见相左,也只是出于公心,而非私人恩怨,王安石决定还是与苏轼见上一面。

苏轼站立在江边,遥见一位骑驴老者缓缓而来,当年精明强干的王安石,竟然已变成一位步履蹒跚、风烛残年的老人。苏轼内心翻涌,连忙迎上前去,两人紧紧握着对方的手,却久久无言。

王安石经历两次罢黜,不再是当年雷厉风行的宰相;苏轼经历“乌台诗案”的生死考验,加之施政经验的逐年累计,也不再是当年的“愣头青”。最终,一向幽默的苏轼率先打破沉默,笑着说:

“苏轼今日敢以野服见大丞相。”

王安石笑对:“礼仪岂是为我辈所设”。

在笑声之中,两人心中的芥蒂,早就随着天上的流云、岸边的江水流散而去了。

会面之后,王、苏两人相谈甚欢,文史无有不涉,儒释道无有不包,甚至还萌生了比邻而居的念头。可惜,并未成行。相处一个月后,苏轼向王安石道别,两人都没想到这次会面竟成永诀,从此再也无缘相见了。

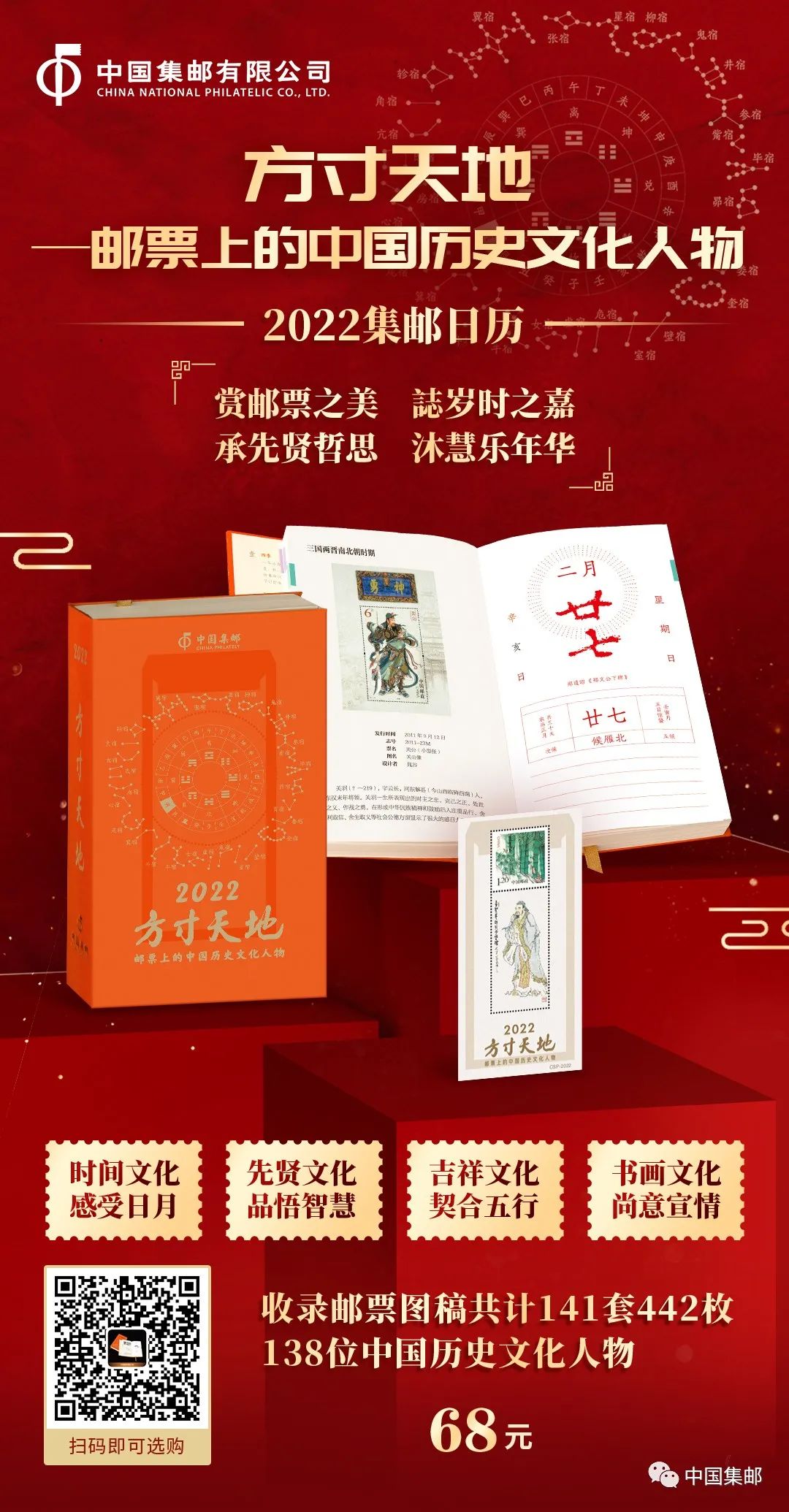

今年是王安石诞辰一千周年,中国集邮有限公司将于本月发行王安石个性化邮票,敬请期待!

古代先贤精神永流后世,更多哲思智慧尽在2022版《方寸天地——邮票上的中国历史人物》集邮日历。近期可关注中国集邮总公司天猫、京东旗舰店,或咨询当地邮政或集邮专卖店进行购买。

二十四节气书法:苏士澍

海报:赵郁竹

撰稿:李康

责编:周凯

排版:孙旗