一个外国人,毫无利己的动机,把中国人民的解放事业当作他自己的事业,这是什么精神?这是国际主义的精神,这是共产主义的精神,每一个中国共产党员都要学习这种精神。

——毛泽东《纪念白求恩》

毛主席写于1939年12月21日的《纪念白求恩》一文,让我们认识了这位国际主义战士,曾经帮助过中国人民的外国友人。今天是白求恩同志诞生131周年,让我们通过方寸在建党百年的重要时刻,一起来缅怀这位老朋友。

诺尔曼·白求恩(Norman Bethune),加拿大共产党员,国际共产主义战士,著名胸外科医师。1890年3月3日,生于加拿大安达略省格雷文赫斯特镇一个牧师家庭,1916年毕业于多伦多大学医学院,1935年加入加拿大共产党。白求恩曾经访问苏联,看到了那里医疗健康福利的优点,回国后大力推动全民健保,并曾身体力行为穷人免费医疗。1936年西班牙内战期间他作为志愿人员参加战地医疗工作,在那里他创办了一种装在汽车上的野战急救系统,这就是野战外科医疗方舱的雏形。

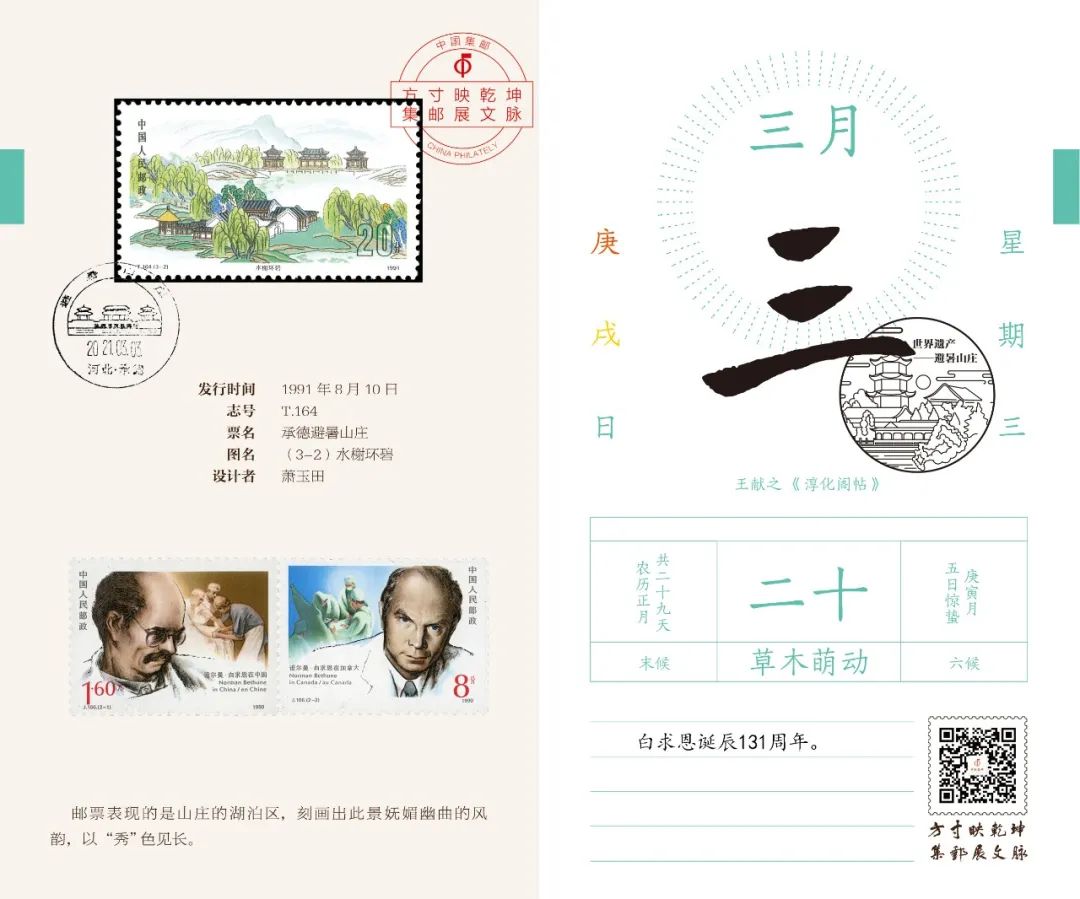

J.166 诺尔曼▪白求恩诞生一百周年

(中国和加拿大联合发行)

(2-1) 白求恩在中国

(2-2) 白求恩在加拿大

设计者:刘向平(中国)

让·莫兰旺达·莱维卡(加拿大)

发行日期:1990年3月3日

本套邮票为纪念诺尔曼·白求恩诞生一百周年,由中加两国邮政部门联合发行。2枚邮票均以白求恩头像为主图。第一枚是白求恩在中国时的肖像。画面中的他面容消瘦,因过度劳累而显得疲惫、憔悴。背景采用人们所熟悉的照片,表现了白求恩不远万里来到中国,支援抗战的伟大的国际主义精神。第二枚为白求恩在加拿大肖像,面容丰满而刚毅,显出蓬勃英气。背景为白求恩与同事们为病人手术。

抗战爆发后,白求恩率加拿大医疗队来到延安,奔赴抗战前线,以精湛的医疗技术为中国人民的解放事业做出了卓越贡献。他对工作极端负责任,每天工作18小时以上,曾在69小时内做了115例手术。为减少伤员的痛苦,他总是不顾危险,亲临前线。

为改进部队的医疗工作和战地救治,他发明了一种牲畜驮运的“卢沟桥”木架,可以在野外很快布置起一个简易手术站,就地施行医疗手术,从而大大减少了伤病员的死亡,挽救了许多战士的生命。

他把军区后方医院建设为模范医院,组织制作各种医疗器材,给医务人员传授知识,编写医疗图解手册。他倡议成立了特种外科医院,举办医务干部实习周,加速训练卫生干部,为部队培养了一批合格的医护工作者。

J.50 诺尔曼·白求恩逝世四十周年

2-1 永垂不朽

2-2 鞠躬尽瘁

设计者:任宇

发行日期:1979年11月12日

1939年10月20日,白求恩计划动身回国,为八路军募集医疗器械和药品以及开办卫生学校的经费。晋察冀军区司令部为他回国召开了欢送大会。就在这时,日军集中兵力对冀西抗日根据地发动了冬季大扫荡。白求恩听到扫荡的消息后,立即推迟了回国行程,要求参加反扫荡,得到了军区司令部的批准,并率队赶赴前线。

10月27日晚,白求恩的医疗队在前线救治摩天岭战斗中的伤员。医疗队将手术室设在了村外的一个小庙里,当最后一个腿部受伤的年轻战士被抬上手术台时,已经是第二天了。杂乱的枪声已经到了村边,哨兵又来催促——敌人快进村了,赶快转移。伤员也恳求白大夫不要管了,赶快转移。白求恩对伤员说:”我的孩子,谁也没有权力将你留下来,你是我们的同志。“他加快进度,不假思索地把左手伸进伤口,掏取碎骨,却不小心扎破了手指。将手指简单地包扎后,他又继续处理伤员,直到缝完最后一针才离开。

而就是这一次的手指划破,被细菌感染,转为败血症,导致后来病情恶化,医治无效。白求恩于11月12日凌晨在河北省唐县黄石口村逝世。

有人很不理解,作为一个医生,却又为什么不懂得保护自己呢?为什么做手术不戴手套呢?实际上,当时的中国正处在全面抗战的时期,晋察冀边区地处敌人的包围之中,生活条件本来就异常艰难、物资奇缺。而白求恩带来的手套早就在成百上千的手术中用完了。作为医生,他知道危险,可是他又怎能不顾伤员的安危,而选择自我保护呢?

正如白求恩曾说过的,闹革命不能先顾个人的安全,如果为了个人安全,就不到中国来了。

纪84 诺尔曼·白求恩

2-1 白求恩大夫像

2-2 白求恩在抢救伤员

设计者:卢天骄

发行日期:1960年11月20日

1960年11月20日,为了表达中国人民对白求恩大夫的深切怀念和敬仰之情,邮电部发行了《诺尔曼•白求恩》纪念邮票,全套2枚。第一图为“白求恩像”。画面是白求恩医生的半身塑像。第二图为“白求恩在抢救伤员”。画面是白求恩医生在战地医院为伤员作手术。

白求恩牺牲后,毛主席亲自题了挽词,并撰写了《纪念白求恩》一文,高度赞扬白求恩,是“一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。”

白求恩是一名医生,一位共产主义战士,更是一个英雄。他展现了对于事业的高度热爱,不仅仅局限于国际主义事业,还有身为医生的责任感。他用高超的医术尽全力救助一线的中国战士,用行动点燃每一个中国人民心中的希望。他的生命永远停留在了1939年的那个冬天,但那跨越国界、无私奉献的精神已超越时空,铭记于每个人心中。

《方寸天地——邮票上的世界遗产》集邮日历

参考资料:1.《白求恩援华抗战的674个日夜》

2.新华社《白求恩大夫》照片背后的故事

3.央视《百家讲坛》节目”中国精神“

撰稿:刘旸

集邮日历图片编辑:杨晨

编辑:周凯、赵家根

排版:孙旗