2012年10月29日 东方早报

早期中国山水画“状物形”与“表吾意”两种范式的建立

十世纪是早期中国山水画发展的关键时期。一方面,对自然景物的刻画取得了重大突破,其精准程度达到了前所未有的高度。与此同时,又存在着一种力图借助回归古典范式实现简略、抽象和书法性表达的逆向诉求。董元是率先同时践行上述两种取向的山水画家,可谓是树立了中国山水画的两大标杆:再现性与书法性表现。

序(何慕文)

基于《溪岸河畔》(1999年9月)和《中国绘画的真伪问题》 (1999年12月)两书刊行后十余年间所形成的研究成果,本文作者并未拘泥于董元《溪岸图》(约作于940年)或《寒林重汀图》(约作于970年代)的真伪问题。而是鉴于这两件作品长期以来作为董元仿作的构图与风格范本的事实,集中探究了两图所界定的风格变革。对于宋、元以降的中国画家而言,董元可谓是树立了中国山水画的两大标杆:再现性与书法性表现。十世纪是早期中国山水画发展的关键时期。一方面,对自然景物的刻画取得了重大突破,其精准程度达到了前所未有的高度。与此同时,又存在着一种力图借助回归古典范式实现简略、抽象和书法性表达的逆向诉求。董元是率先同时践行上述两种取向的山水画家。通过对比两图的迥异之处,作者强调了东西方在求新、复古和自我表现的方式上所存在的基本差异。

艺术即历史

我们是如何认识博物馆中那些中国传统绘画的?一种回答是,通过在历史演进的风格序列中研究考古发现的古代遗作,从而探求“艺术即历史”的真谛 。中国与欧洲均拥有悠久的再现性绘画艺术传统,然而两者却步入了完全不同的发展轨道。这一规律同样适用于这两种视像艺术所衍生的学术传统。在西方,考古发现或时代明确的文物被作为艺术史的物证陈列,旨在说明艺术风格与内涵的时代演进。而在东方,审读中国绘画史往往需要遵循谱系性范式并从典型风格传统的角度出发,故而可见每一笔线条均因袭于主流的先贤大家,并由后人的传摹而余绪绵延。近年来,西方学术传统的艺术史学家曾试图为经典中国绘画风格构筑起连贯的叙述体系。然而,此项工作绝非易事:大量已发现的早期作品并未被充分认识或准确断代,从而增加了构建可靠发展序列的难度。此外,传摹古代名家的中国传统又催生出大量历代的仿、赝品,以至于确立董元等大师的原初典范风格——及其后历代的演进——成为一项异常艰难而又充满争议的工作。

那该如何进展下去呢?中国画本身具备独特的视觉语汇。通过对艺术作品的形式分析可以获取释读该语汇的钥匙,从而解构这种语言形成及其发展历史的体系。若将中国经典绘画实例与相关的艺术理念史联系起来,我们便可获得对中国文化整体的综合认知。本文试图借助十世纪画家董元的两件作品阐明上述方法。笔者认为,这两件作品可被视作为“创立典范”或基准作品——即由时代明确的考古标准件及经“正规序列”和“连锁解码”(乔治·库布勒的定义)佐证的——经历代“师资传授”而不断重读和解构的作品。

早期的中国山水画名作与西方现代画家如印象派注重室外光源与环境效果的作品迥然相异。五世纪学者颜延之(384-456)认为,中国书画皆“图载”,应予以“观识”,而不能单纯视其为图像。七世纪末至八世纪初,早期山水画形成了三种基本的视像架构:其一,以纵向因子为主体的垂直构图;其二,以横向因子为主体的全景视角;其三,综合上述两者。日本奈良正仓院藏有三件公元八世纪的琵琶,其彩绘拨面上的图景分别诠释了十一世纪著名山水画家、理论家郭熙(约1010-约1090)的“三远”论:

山有三远:自山下而仰山巅,谓之“高远”;自山前而窥山后,谓之“深远”;自近山而望远山,谓之“平远”。

“三远”式构图的图式自诞生之日起即被奉为传统中国山水画艺术的圭臬。“高远”式构图的《山底清坐图》中,凌霄的峰峦充盈了整幅巨幛。体现“平远”意象的《隼鸭图》展现出绵延纵深的山峦全景。《猎虎图》的“深远”视角表现出溪谷间近高远低的景致。

此类“高远”、“平远”和“深远”的取景总能吸引观者的参与。正如刘道醇在《圣朝名画评》中对北宋初年两大山水画巨匠李成(919-967)和范宽(约960-约1030)的杰出造诣所作的概括:

李成之笔,近视如千里之远;范宽之笔,远望不离坐外。

用心灵之“眼”观察自然之新法的创立革新了北宋早期的山水画。沈括(1029-1093)曾言:“若同真山之法,以下望上,只合见一重山,岂可重重悉见,兼不应见溪谷间事。”新儒学思想家邵雍(1011-1077)同样也倡论:“观物”应“以心”和“以物观物”,而非以“目”观物,因为惟有“心”方能见物之“真”。他还述及:“以物观物,性也;以我观物,情也。” 如此说来,中国山水画的“形似”总是与捕捉万物之“真”相关联的。

早期雄伟山水画的范式

山水画对“真实”的模拟至北宋(960-1125)在中国北方达到初次高潮。“大观:北宋书画特展”(2007年1月,台北)曾就其发展的轨迹进行了概括,展览对十世纪中叶至十二世纪初的四大早期中国山水画范本进行了集中展示:董元(约活动于937-976年)的《溪岸图》、范宽(约960-1030年)的《溪山行旅图》、郭熙(约1010-1090)的《早春图》和李唐(约1050-1130)的《万壑松风图》。

在《溪山行旅图》中,北方关陕人士范宽创以“雨点皴”来捕捉北方山体独特的砾岩地貌,黄土沉积的山头草木葱茏。点刻笔法生动描绘出树石表面粗糙的质感。然而,范宽的最终目的在于创造一种超越现实具象的宇宙观。全图为中央的巨仞立壁占据,两侧山峰与之共同构成象形文字“山”的图示,令人联想到佛境须弥山——即四川万佛寺遗址出土的六世纪佛教碑刻上主佛身后的“天地轴心”。山林隐士范宽试图引领我们在叠加的、正视的、由近及远的视角下,于山径间漫步思考人生和宇宙,每一视角的取景均随着焦点上下左右的游移而放大缩小。

《早春图》作于1072年。作为北宋神宗(1068-1085年在位)时期最受器重的宫廷画家,郭熙多在其摹“真”山水作品中倾注了炽烈的情感。与范宽树石垒叠的形态不同,郭熙采用多层墨染的方式营造雾霭朦胧的效果。通过晕染,郭熙既融合了整体空间,也唤起了对四时晨昏的瞬间感受——由此达到了模真现实主义的更高境界。然而,邵雍认为,郭熙是以幻想的苦闷和不祥的预感取代了范宽早前的“真实”视象。诚如其所言:“性公而明,情偏而暗……任我则情,情则蔽,蔽则昏矣;因物则性,性则神,神则明矣。”

十一世纪晚期,文人画艺术领袖苏轼(1036-1101)针对绘画的模拟再现发表过著名的驳词:“论画以形似,见与儿童邻!” 苏轼关于一切文化践行——诗歌、散文、书法与绘画——至唐朝均已达到“完备”的断言,似乎是二十世纪西方艺术史“终结”论 的先声。然而,若从素以宇宙变易不居为内核的中国哲学角度出发,艺术或历史并没有“终点”。苏轼以追摹前贤的复古为目标,对摹写现实的贬斥表达了他对艺术的未来所持有的人文主义乐观态度。在呼吁艺术变革的同时,苏轼恢复了先贤艺术史变革中“心”的主导地位,摒弃了缺乏想像力(孩童式)的模拟再现,即纯粹的“形似”。

这也就解释了为何在进入十二世纪后,宋徽宗一方面摒弃了郭熙的模拟幻象主义,转而倡导其画院的“神似”,另一方面,则又回归“复古”。“神似”意为一定程度的模拟再现,既捕捉了物像之形也摄取其神,而回归“复古”则允许艺术家借助书法性地再现古代范式来“表现”自身的个性。这种双重思维方式赋予了中国画在“状物”的同时,兼可“表意”的能力。虽然贡布里希认为“复古主义”是对艺术进程的“重力牵制” ,然而在宋徽宗的画作中,现实主义却能与复古主义和谐并存。在明媚春季主题的《竹雀图》和晦暝冬季主题的《柳鸦芦雁图》中,他在对鸟雀主题进行高度写实“再现”的同时,还注入了对抽象景物的书法性“表现”。与中国绘画“再现”与“表现”和谐并存的双重模式不同,以视觉摄入为准的西方绘画更多的是关注“再现”而非“表现”。“在西方传统中”,贡布里希写道,“绘画实际上被作为一种科学来追求,该传统下的一切作品……均采用了无穷实验所带来的成果。” 贡布里希的表述是对“演进”的一种简要界定;其对立面,复古——中国画家所热衷的、对先贤的追摹——在他看来根本就是负面的,是对艰难获取的文明成果的倒行逆施。

现藏台北故宫博物院、由李唐作于1124年的《万壑松风图》,是北宋晚期对此前公元1000年左右、徽宗时期的范宽风格进行变革的例证。李唐,河南河阳人,约在徽宗时1120年入宫廷画院,后赴临安(杭州)服效于南宋画院,高宗时期复就高职。在《万壑松风图》中,李唐摒弃了郭熙水气氤氲的风格,转而追摹范宽对垒叠山峰的肌理表现。在将范宽的“雨点皴”发展为“斧劈皴”的基础上,李唐通过层层叠叠、大小各异的墨色皴染为山体赋形,营造出一种劲爽湿润的山石质感。与范宽的《溪山行旅图》相较,李唐笔下前景的巨松几乎占据了庞大构图的一半高度。通过将早期北宋范宽笔下的无限浩渺转变为一种更趋真实的特写视角,李唐在此画中又向亲近自然的南宋绘画风格迈进了一步。

董元的先例

1090年间郭熙故世之后,米芾(1052-1107)对董元作品及其笔下“溪桥渔浦,洲渚掩映……一片江南也” 之“平淡天真”的重新发现,极大地促进了北宋晚期向复古主义的转变。

董元的生涯历经了政治与艺术的变迁。907年唐朝覆亡之后,中国北方经历了一系列短暂的朝代更迭,江南地区则一度定都在今南京的南唐(937-975)政权统治。董元曾供职于南唐,时任北苑副使。五代(907-960)时期的政权割据对应着艺术上的离析。北方画家以更具描述性的技法开创了全景山水,而南方画家则通过创造性地摹古来寻求更强的表现力。董元的两幅传世巨制,大都会博物馆所藏的《溪岸图》和日本黑川古文化研究所珍藏的《寒林重汀图》,集中体现了因回归古体所致的由自然主义向图式化抽象风格的转变。这两件画作著录详备、文献述评颇丰,并有内府印鉴 ,堪称以钱选(约1235-1300)和赵孟頫(1254-1322)为首的宋代以降山水画家所尊崇的早期山水画楷模。

班宗华采纳了罗樾早前的建议并率先提出:“如若《溪岸图》与《寒林重汀图》均属董元所创的话,则前者应是其早期作品,可能完成于十世纪三十年代之后。后者成于二三十年以后,乃画家的晚年之作。” 班宗华注意到“精谨的、精妙的、精确的《溪岸图》”——以轻柔的皴擦渲染刻画块石的层层褶隙——代表了董元以“直露、断续和强劲的笔力”在《寒林重汀图》中充分施展其杂乱的“披麻皴”法之前的早期风格。班宗华补充道:“以风格论,最接近于《溪岸图》的当属赵幹(约活动于960-975)约作于960年的《江行初雪图》卷,它属于为数不多的可断为十世纪中叶的南唐名家作品之一。” 十余年后,石守谦运用其“宋前图像概念”风格分析法,指出《溪岸图》内的山石树木与赵幹《江行初雪图》卷的相似性。他在将《溪岸图》定为十世纪的作品之后,于1999年进一步将《溪岸图》的主题内容与南唐宫苑文化环境下的“江山高隐”类的山水题材联系起来。依背景来看,石守谦还回顾了“关于李璟(943-961年在位)和李煜(961-975年在位)两位南唐君主意欲归隐的记载。前者在庐山秀峰瀑布前筑台搭建未来的遁迹居所,而后者则自号‘钟隐’”。“其在中国绘画研究上所具有的意义”,石守谦补充道,“在于其为元代抒写心性的山水画提供了原型”。

虽然《溪岸图》植根于晚唐叙事性与说教式的山水画传统,但作为江南地区的作品,图中丰富多变的山形表明了它是十世纪中叶洞悉自然的巅峰作品。《溪岸图》中凸露的块状山石并未采用个性化的皴笔,而是通过自然敷色及与墨色相融一体的轻柔笔法赋形绘就的。这种再现的手法对应于中国山水画在皴法的特定规范成形之前的那个阶段。正如宗像清彦(Kiyohiko Munakata,美国伊利诺伊斯大学退休教授)所认为的,在董元《溪岸图》之前不久问世的荆浩(约870-930)《笔法记》提升了形似的重要性,但“并未引入宋代画家结合笔法与墨运而成的典型技法,即‘皴法’概念”。这就使得董元的后期作品、约作于970年代的《寒林重汀图》中出现的“披麻皴”尤为引人关注。

用形式(风格)分析法对《溪岸图》和《寒林重汀图》断代

八至十四世纪,山水画对空间进深的表现经历了三个发展阶段。古风阶段,如八世纪早期的《隼鸭图》,垂直画幅中彼此重叠的三组或以上独立山体渐次退移,引领观者的视线斜向射入空间。以不同方向退移的各组山体序列均限于三或四个层次,待序列截断后,观者的视线则会跃升至垂直画幅中的更高层位,并由此重复上述过程。唐、五代至北宋初期——即八至十一世纪早期——分离式叠加的空间处理方式依旧沿用,近景、中景及远景分别占据着画面的三个独立层位,且各自以不同的角度向内倾退。北宋末期,即十一世纪晚期至十二世纪,李生(约活动于1170年)《潇湘卧游图》中自画面斜向纵深退移的重叠轮廓被消融在周遭的雾霭氤氲间。第三阶段为元代早期的十三世纪晚期至十四世纪,由赵孟頫(1254-1322)作于1295年的《鹊华秋色图》中对“披麻皴”的运用及其“复古主义”的风格可见,此图明显师法董元——借助渐次退移的地平面实现对山水因子的空间集成。由于融合的笔法营造出雾里观像的效果,景物形态最终表现为视觉上统一的集合体。

为了将董元早期的《溪岸图》及后期的《寒林重汀图》也纳入上述发展框架中,必须首先确定其在“可靠风格序列” 中所处的坐标位置。为此,我们借用乔治·库布勒运用“基准作品”——即,时代确定为八至十世纪之间的考古发现作品——来记录风格的演进并将其作为中国绘画史的“连锁解码”的方法。在陕西富平县新近发现的一件八世纪六屏山水墓室壁画中,我们发现,画面元素作为正视的物像个体,是经单独摄取后叠加在画面上的。画中峭立高山的刻划分成了三个步骤:第一步,重叠的山坡构成一条山径,由画面底部自下而上,并向右方伸展。第二步,山径随着坡峦先左后右的位移而在中景处发生折曲。第三步,画面顶端,先右后左侧移的重叠山体构成一条溪流。《溪岸图》中山水因子的布局与此画保持着精确的一致,山径两侧的斜线形成一组相互牵制的"V"字形空间凹陷,蜿蜒曲折地上探至高幅画面的远景之中。画面远景见于近景之上,“上”即是“远”。

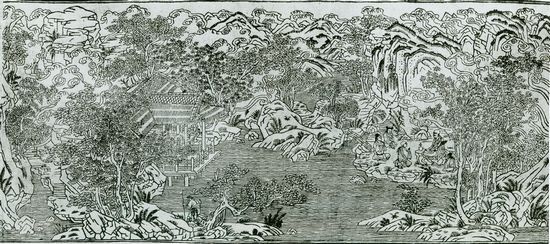

河北曲阳五代王处直墓葬壁画(924年)中,繁复逼真的山形体势明显酷似《溪岸图》所描绘的对应景物。而辽宁省叶茂台墓葬出土的《深山会棋图》时代稍晚,约作于940-985年间,此图借助“深远”视像凸显出层峦叠嶂的“高远”意境。此外,十世纪中叶与董元在南京共事的同僚卫贤(约活动于960-975年间)约在970年创作的《高士图》,则通过对文人斋舍的鸟瞰式取景表现出隐居山林的主题,雅致的屋檐以对角斜插入景的形式加以体现。与此相似,《溪岸图》对隐居山林主题的表达亦是通过鸟瞰式的文人居所加以强化的,庭院和藩篱作平行四边形斜插入空间。最后,在御注十世纪三藏佛经《秘藏诠》(约十世纪七十年代)的木版插图中,对山水间文人斋舍的类似构图进一步说明了《溪岸图》在当时的巨大影响。作为可靠的风格序列,上述纪年确切的“基准作品”是解读十世纪山水画风格重大变革的“连锁解码”:即,系统运用对角线所构成的平行四边形,以表现空间的持续纵深退移。在所有这些作品中,山水景物的描绘明显缺乏传统皴笔的运用。

若将《溪岸图》置入反映中国画在再现空间纵深与退移方面演进过程的“可靠作品序列”内来考量,我们便可推断其为完成于十世纪上半叶,约940年间的作品。当时年轻的画家董元以对角平行四边形作溪畔屋舍,以表现堤岸向画面纵深的层层退移。董元成为南唐画院领袖之际,赵幹(约活动于960-975)乃画院的一名学生,其作于960年间的《江行初雪图》可见他对董元早期自然主义风格的追摹:其笔下波澜大作、风雨来袭的景象,与董元的《溪岸图》相类,多重堤岸采用的正是董元水墨渲运的描绘性技法。

约作于970年的《寒林重汀图》可被确信地纳入同一“可靠作品序列”中。董元在此作中依旧采用近景、中景与远景的三重叠加的方式来表现空间的退移,两两之间以留白处之。同样,中景和远景中的屋舍也仍然遵循对角平行四边形的法则构建。而《寒林重汀图》的全套母题——高大的树木、生动的人物和精细的建筑结构——均近似于《溪岸图》和赵幹的《江行初雪图》。而成熟的董元已借助对古代“平远”式构图的重生 ,将重心从“再现”转移到“表现”上来。董元追随其前辈、晚唐人物画家贯休(832-912)在一个世代之前就曾进行的“复古”,一改早期繁复的地貌构建,转而创造一系列以粗放平行的“披麻皴”垒叠而成的三角形山体,由此实现了由“状物形”向“表吾意”的转变。董元存世的《溪岸图》和《寒林重汀图》的视觉语汇昭告了早期中国山水画史在两大时期之间的划时代鼎革。

晚唐覆灭之后,李璟和李煜两位南唐君主尤其倡导科举取士,由此崛起的文人阶层作为中央赋予实权的政府官僚取代了先前确立的世袭利益。但随着南唐政权在十世纪六十年代之后的衰落,大批士大夫或弃官,或无意从政,纷纷遁迹山林。董元的早期之作《溪岸图》就真切地表达了归隐的主题。这件气势撼人的山水画巨作乃绢本(因年久而晦暗)墨笔浅设色。近景置一溪畔亭榭,一名儒生着袍冠帽,凭栏倚坐,身边妻儿相伴、侍童侧立。

遁迹归隐的主题在《寒林重汀图》中得以重现。但随着叙述性细节的大幅删减,《寒林重汀图》的基调显得尤为萧瑟——可能反映了南唐政权的日渐没落。中景连片的屋舍间有三人正向外观望渐沉的暮色,一名驮夫正趋步向前,另有两名旅人取道前行,沿途树丘林立,最后直抵小木平台。《寒林重汀图》对观景之人和行人的处理与《溪岸图》相似,只是人物难以辨识,而浩瀚湖泽间更是只见散落的偏僻居舍,未见人踪。《寒林重汀图》的焦点已从对人类世界的刻画转为了对萧瑟寒冬的抒情。

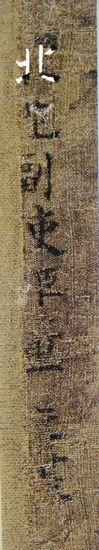

通过对董元《寒林重汀图》圆笔中锋之皴法的缜密分析,可发现其与《溪岸图》的另一处关联。《溪岸图》左下角董元的款署 “北苑副使臣董元画”为对比特定的用笔习惯提供了契机。已故著名书画鉴定家启功(1912-2005)先生曾将董元的笔迹与八世纪名家颜真卿(709-785)作过比较,颜真卿的中锋圆笔曾一统晚唐书坛。书家通过五指执杆、垂直行运的中锋圆笔,达到身心“居中”、掌控自如的境界。中国书法形式和山水画艺术均建立在图式之上,通过观察董元《溪岸图》和《寒林重汀图》的放大细部,可见董元是如何在两作中运用书法的中锋用笔来绘写树枝和水波的。此外,激光扫描对绢本画碳含量测试的最新进展将会为两作系同出一人之手的论点提供新的科学证据 。

由《溪岸图》的描述性内容向《寒林重汀图》抒情性表达的转变,在当时的文学界亦有先例可寻。在八世纪中叶的诗论中,王昌龄(约活动于700-756年间)意识到诗歌理念在历史上先后经历了三大阶段:关乎客观世界的“物境”;涉及情感表现的“情境”;最后是讲求美学理念的“意境”。唐代大师张璪(约活动于766-778年间)就曾这样描述其山水画:外师造化,中得心源。

公元十世纪,荆浩形容“思”乃“删拔大要,凝想形物”的精神状态。若将之比作董元之山水画的话,我们便会发现从《溪岸图》到《寒林重汀图》,董元早期的“物境”描绘已被关乎美学理念的雄伟风格“意境”所取代。与《溪岸图》不同的是,《寒林重汀图》删略了描述性内容。转而对寒风中摧折的残枝、贫瘠的荒土、冰封的河流等景象进行情感化的表现。《溪岸图》注重于自然主义的写实,而《寒林重汀图》则赋之予书法化抽象。《溪岸图》中的人物重在叙事性的描述,而《寒林重汀图》则惟有情感和思绪。前者兀石回旋的精细形态与绵延起伏的土岸是对江南景象的生动描绘。后者,“披麻皴”所刻画的平缓堤岸激发的是对萧瑟冬季的真切感受。由此可见,借助对古风“平远”视角的回归,董元在《寒林重汀图》中既物化又超越了自然丘壑。董元两作均以圆笔绘就,《寒林重汀图》中繁复纠结的“披麻皴”实现了从“状物形”向“表吾意”的飞跃。

“图式与修正”:跨文化视角

在《艺术与幻觉:关于图式再现的心理学研究》(1960年)一书中,贡布里希将“图式再现”描述为通过“图式与修正”的过程实现“构建先于比配(现实)”。他写道:“每位艺术家在校整‘图式’以满足‘再现’的需求之前,首先要了解并构建一种图式”。 他还补充道:“古风艺术起始于图式……对自然主义的征服可被描述为由体察自然所获得的逐渐累积的修正。”他这样总结道:“在西方传统中,绘画实际上被作为一种科学来追求,……我们在重要典藏陈列中所见的、此传统下所有的作品皆是无穷实验所获得的成果。”

在他最后一部著作《偏好古风:西方趣味与艺术史片段》(2002年)中,贡布里希认为:“在造型领域(中)……存在着一条重力法则,它牵引着未经教化的艺术家远离更高层次的模仿关系,而滞留于零星的、图式化模仿的底线。” 然而,在中国绘画史领域,这条“法则”却在相反方向发挥着作用,即引领那些学养深厚的艺术家摆脱“形似”,转而回归图式化的“更高(复古)境界”。董元由早期《溪岸图》中毫无夸张与感伤的自然主义向《寒林重汀图》中简率的书法化程式“披麻皴”的巨大转变,足以证明是董元向他身后所有追摹者挑战之前扔下了手套。当身处十三世纪晚期宋元鼎革之际的画家们同样感到自身已囿于“形似”的死胡同之时,他们方才回顾并注意到董元以后期简率、复古的视觉图式取代了早期复杂而又情感充盈的自然主义,复兴了古风的“平远”视像。董元的这两件关键性作品,从“状物形”演变为“表吾意”,集中演绎了八世纪张璪关于艺术创作的至理名言:“外师造化,中得心源。”

谨向我先前的同事、现纽约大都会艺术博物馆东方部主任何慕文博士为本文作序并给予有益的建议致以最衷心的谢忱。(翻译:赵佳;审校:李维琨、谈晟广、凌瑞蓉)